Suivre les animaux et leurs comportements dans l’océan grâce à des balises

Qu’est-ce que le biologging ?

Le biologging (littéralement « être connecté au vivant ») est une approche d’observation individuelle qui consiste à installer une balise instrumentée sur des animaux sauvages. Les données récoltées apportent des informations sur leurs déplacements, leur environnement et leur physiologie, selon le type de balise utilisé.

À quoi sert le biologging ?

L’intérêt du biologging est de suivre et d’observer des animaux marins dans leur milieu naturel pour comprendre, à l’échelle individuelle, leurs interactions avec leur environnement. Cette approche individuelle a permis aux scientifiques de mieux comprendre l’écologie des animaux en lien avec leurs écosystèmes et leurs habitats.

Ainsi, le biologging renseigne sur les couloirs de migration, les zones de reproduction et d’alimentation des animaux marins, leur cycle de vie, leur croissance dans le temps et la saisonnalité de ces événements. Ces connaissances sont importantes à des fins de protection et de gestion afin de garantir la conservation et la bonne santé des populations.

Ce besoin de connaissance se renforce avec l’augmentation des activités humaines en mer, notamment par rapport aux zones de pêche ou au développement de l’éolien offshore.

Une forte implication de l’Ifremer dans le biologging

Depuis les années 2010, l’Ifremer est impliqué dans le domaine du biologging avec la mise en place de nombreuses campagnes de pose de balises, à travers le monde, sur des espèces comme le thon rouge, la tortue, le requin ou le bar, couplées à un gros effort scientifique international.

Nombres de marquages par espèces à l’Ifremer par projet

Nombres de marquages par espèces à l’Ifremer par projet

1698

bars marqués avec une marque électronique depuis 2010 sur la façade Atlantique (dont 232 individus marqués avec une marque acoustique en 2022)

10

espadons en Méditerranée

70

lieu jaune marqués avec une marque électronique et une marque acoustique en 2022 en Manche

26

raies pastenagues en Méditerranée

52

requins peau bleue en Méditerranée

39

tortues caouannes et 1 tortue verte en Méditerranée

112

poissons à rostre (marlins, voilier, espadon) et 10 thons marqués dans l’océan Indien

Les effets du changement climatique sur les poissons

L’idée est d’essayer de mieux comprendre les routes migratoires des animaux en fonction de l’énergie dépensée et consommée et d’évaluer les conséquences de changements environnementaux. Par exemple, sous l’effet du changement climatique, comment les routes migratoires vont-elles évoluer ? Les changements de route demandent-ils plus d’énergie aux animaux ?

Ainsi, grâce à ces marques et à des expériences en bassins, les scientifiques de l’Ifremer ont pu mieux comprendre la physiologie des animaux en lien avec les températures. La température de l’eau provoque les déplacements de certains animaux marins, qui ne supportent pas l’augmentation ou la diminution des températures car cela impacte en particulier leur fréquence cardiaque. Cette réaction motive leurs déplacements et leur fuite vers des zones plus adaptées à leurs préférences thermiques. Ces changements ont déjà pu être constatés lors d’étés très chauds, comme en 2022 où les thons rouges ne sont pas rentrés dans le Golfe du Lion, en Méditerranée ou le déplacement des daurades des étangs vers la Méditerranée en 2018, 2019 et 2020.

2 %

le poids de la balise dans l'eau ne doit pas dépasser 2 % du poids de l'animal, des marques ont pu être implantées sur des poissons < 100 g et bientôt < 20 g

Des balises différentes selon les poissons et les données récoltées

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, toutes les balises ne servent pas à donner la position 1 de chaque animal, car le GPS ne fonctionne qu’en surface, pas sous l’eau ! Il est possible de récolter tout type de données mais le stockage est limité sur les balises. Il faut faire des compromis (technologie, taille de l’animal, données récoltées, logistique). Certaines balises utilisées pour suivre les poissons permettent de mesurer des données concernant l’environnement de l’animal, comme la lumière (coucher et lever de soleil pour les grands migrateurs), la température ou la pression grâce auxquelles les scientifiques reconstituent leur trajet. Des données physiologiques peuvent aussi être mesurées comme la fréquence cardiaque ou la température. Chaque balise a des spécificités par rapport aux données récoltées ou aux espèces à suivre selon, par exemple, leur taille et la distance que les individus parcourent au cours de leur vie. Il existe trois types de balises selon les données et les moyens de transmission des données.

Les balises satellitaires

Ces marques fonctionnent avec une transmission satellite mais l’antenne de la balise doit pouvoir sortir de l’eau pour transmettre les données : ça ne passe pas sous l’eau ! Il n’est donc pas possible de les placer sur la plupart des poissons. C’est le cas des thons car ils ne vont jamais en surface. Pour ce type de poisson, il faut une balise « pop-up » qui se décroche au bout d’un certain temps et qui remonte à la surface pour transmettre les données.

Malheureusement ces marques sont trop volumineuses, chères et pas adaptées aux petits spécimens comme la dorade. Elles nécessitent un accès à la surface et ne peuvent transmettre qu’à peine le tiers des données collectées, il faut récupérer la balise pour collecter le reste des données.

Dans le biologging tout est une question de compromis technologiques, souvent, on ne peut pas tout avoir comme données

Raie instrumentée avec une balise satellitaire

Crédit : Ifremer, François Poisson

Les marques archives

Ces balises ne transmettent pas de données : elles ont seulement un stockage interne. Elles permettent de recueillir beaucoup d’informations. Sans transmission, il faut alors récupérer la marque pour récolter les données, et donc parfois, aussi le poisson. Si les balises sont équipées d’un système de flottaison, elles peuvent être retrouvées en mer ou sur les plages. Une approche de modélisation confrontant les données archives (p. ex. pression et température) à des champs de référence (carte de température de surface mesuré par satellite ou cartes de température issues de sortie de modèle hydrodynamique) permettent aux scientifiques de reconstruire la trajectoire des poissons suivis et de mieux comprendre les migrations entre habitats essentielles et la structure spatiale de la population.

Lors du projet BARGIP, 20 % des marques archives ont été récupérées en bord de mer, soit un peu moins d’une centaine de balises. Ceci a été possible grâce à leur système de flottaison.

Collaborer avec les pêcheurs professionnels et récréatifs et le grand public est essentiel

Lors des campagnes de pose de balises, les scientifiques de l’Ifremer travaillent avec des pêcheurs professionnels pour le soutien technique (pêche des individus pour la pose de balise) mais également pour leur expertise (connaissances sur l’espèce et sur la zone de pêche, retours d’expériences).

Le retour des balises « archives » est possible grâce aux pêcheurs professionnels mais également aux pêcheurs récréatifs et aux promeneurs. Pour être facilement repérés, les poissons marqués ont un tatouage bleu et des indications sont écrites sur la balise afin de connaître la procédure à suivre.

Marque archive retrouvée en bord de mer.

Crédit : Ifremer

Les marques acoustiques

La (sidenote: Télémétrie La télémétrie est une mesure calculée avec la profondeur, la position et le temps (3s). ) acoustique nécessite la mise en place un réseau d’écoute sous l’eau, les balises émettent alors les informations à une fréquence donnée et à un pas de temps donné (toutes les 30 secondes par exemple), sans s’arrêter. Les données sont transmises quand le poisson passe à proximité du récepteur du réseau d’écoute. C’est un système adapté pour les petits poissons car la marque utilisée est de petite taille.

Pour que la récolte de données soit efficace, il est nécessaire d’avoir un réseau dense de récepteurs, ce qui demande une gestion plus importante. Par contre, les données recueillies sont seulement celles captées lorsque les animaux sont à côté de la balise d’écoute, il n’y a pas de données historiques. Les balises acoustiques peuvent être combinées avec des balises archives afin de capitaliser sur les avantages de chaque méthode de suivi tout en atténuant leurs faiblesses. Ainsi, lorsque le poisson n’est pas détecté par le réseau de récepteurs, le suivi repose sur une approche de modélisation des données archives via l’estimation d’une trajectoire.

L’utilisation de ce réseau de récepteurs donne des informations plus précises (collecte de données de présence/absence de manière continue), ce qui permet de mieux comprendre comment les poissons suivis utilisent leur habitat et de mieux caractériser les zones d’habitat essentiel de ces poissons (zones de reproduction, d’alimentation). Elles permettent, si le réseau est dense et la fréquence d’émission rapide, de reconstruire même des trajectoires précises.

Des réseaux de récepteurs pour suivre les poissons côtiers

Les scientifiques de l’Ifremer, en collaboration avec des scientifiques en Angleterre et en Belgique, ont développé un réseau de télémétrie acoustique dans la Manche. Ils ont posé des récepteurs acoustiques au fond de la mer qui enregistrent le passage à proximité des poissons marqués (bar, lieu jaune…) dans le but de suivre les mouvements des poissons.

Un réseau similaire a également été mis en place sur les côtes méditerranéennes, en association avec des scientifiques espagnols, dans le but de suivre quatre espèces : la daurade royale, le loup (nom méditerranéen du bar), le muge (ou mulet) et la saupe.

Ces réseaux de récepteurs, présents en Manche et en Méditerranée, ont vocation à s’étendre à long terme. Ils s’inscrivent dans une initiative de collaboration internationale, l’European Tracking Network (ETN), qui cherche à suivre les animaux aquatiques dans tous les territoires européens afin de mieux les comprendre, les protéger et les gérer.

Les balises à transmission satellite stockent des données dites « historiques » en interne en plus des informations transmises par satellites.

Des balises internes et externes

Par leur taille, les grands individus comme le thon rouge, les tortues ou les requins sont moins gênés par des balises externes. Ce sont des balises collées ou ancrées sur leur corps, souvent utilisées pour ces grands migrateurs.

En revanche, pour les petits individus comme le bar, la dorade ou le lieu jaune, les balises internes sont privilégiées. L'Ifremer peut également en poser sur les grands individus (raie, thons...) pour obtenir des données internes. Celles-ci demandent des moyens humains et techniques plus importants, notamment des compétences chirurgicales. En effet, lors des campagnes de pose de ces balises internes, les scientifiques doivent mobiliser à la fois un bateau de pêche et un bateau « hôpital » dans lequel les poissons sont anesthésiés, étudiés (taille, poids, prélèvements de tissus pour étudier l’ADN et prélèvements d’écailles pour estimer l’âge), opérés chirurgicalement (incisés, placement de la balise et recousus) et soignés (réveil et récupération en bassin) avant d’être relâchés dans le milieu naturel.

Une démarche éthique pour instrumenter les poissons

Toute instrumentation demande une manipulation de l’animal, cette démarche est très contrôlée. Des protocoles sont mis en place afin de respecter le bien-être animal et d’appliquer une démarche éthique. Le cahier des charges et le protocole pour une campagne doivent être validés par une commission spécialisée d’éthique puis par le ministère en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Sans ces validations, l’instrumentation des poissons ne peut pas être effectuée. En complément, une formation d’habilitation pour manipuler les animaux est obligatoire. S’il est nécessaire de réaliser des actes de chirurgie, il faut suivre une formation pour acquérir une spécialité chirurgie.

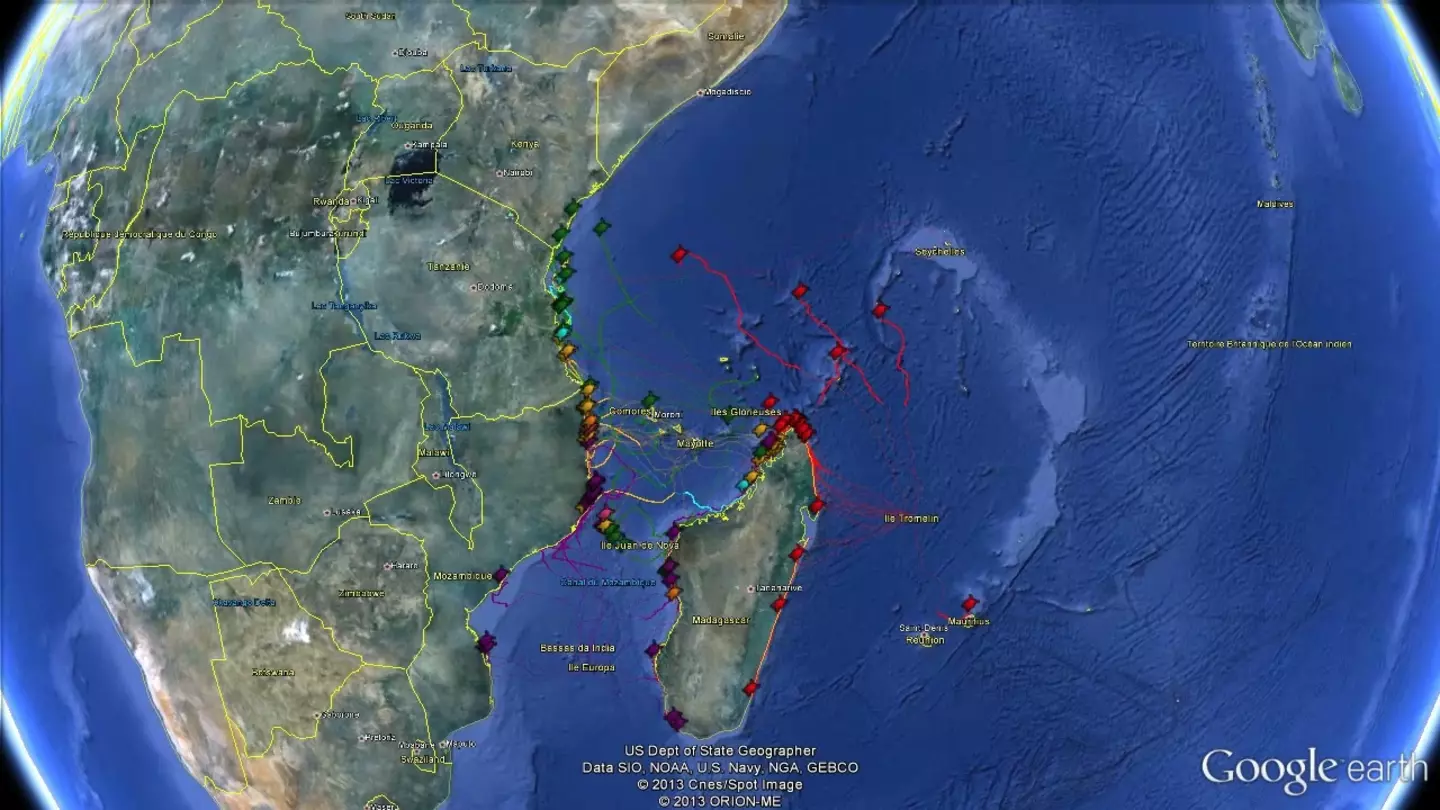

Des cartes interactives pour suivre des animaux marins

De nombreuses espèces sont suivies en mer Méditerranée : requin peau bleue, raie pastenague, tortue marine, daurade coryphène, poisson-lune… Les campagnes de pose de balises ont été déterminantes pour identifier les migrations et les habitats préférentiels en fonction des tailles des individus ainsi que la relation entre les concentrations et les paramètres environnementaux. L’Ifremer est le premier organisme à réaliser le suivi des requins peau bleue en mer Méditerranée.

Des actions sont aussi mises en place avec des associations locales comme Stellaris. La pose de balise et le suivi de requins peau bleue et de tortues sont couplés à une carte interactive visible en ligne.

Association Stellaris

Des cartes interactives sont aussi disponibles pour des campagnes, auprès de tortues, mises en place dans les îles éparses (océan Indien). Sur l’île Europa, les scientifiques ont découvert que les tortues utilisent les mangroves pour se protéger des prédateurs, que les juvéniles se déplacent vers des sites avec de grands herbiers comme Madagascar et que cette île ne constitue pas un bon habitat pour la nourriture. Dans l’Archipel des Glorieuses, les tortues jouent avec la turbidité du sable et les marées pour se protéger des prédateurs.

Nous allions le biologging à d’autres techniques d’observations (palangre instrumentée de caméras) pour faire avancer nos connaissances sur le comportement des espèces et identifier des mesures techniques pour réduire les interactions des animaux protégés, avec les engins pêche.

Utiliser la vidéo en complément des balises

Les scientifiques de l’Ifremer utilisent la vidéo pour observer les animaux en complément des balises de biologging. Les balises enregistrent les déplacements et les données de l’environnement des animaux marins et les vidéos servent à mieux comprendre leur comportement. Ce procédé est notamment mis en place avec des tortues pour comprendre pourquoi elles mangent des sacs plastiques ou comment elles se comportent lorsqu’elles bravent les tempêtes. Les scientifiques de l’Ifremer ont pu, par exemple, collecter des données sur les cyclones et observer des interactions sociales entre des tortues, alors qu’elles sont identifiées comme étant solitaires.