Les coquillages émettent du CO2. Quelles sont les solutions pour réduire ces émissions ?

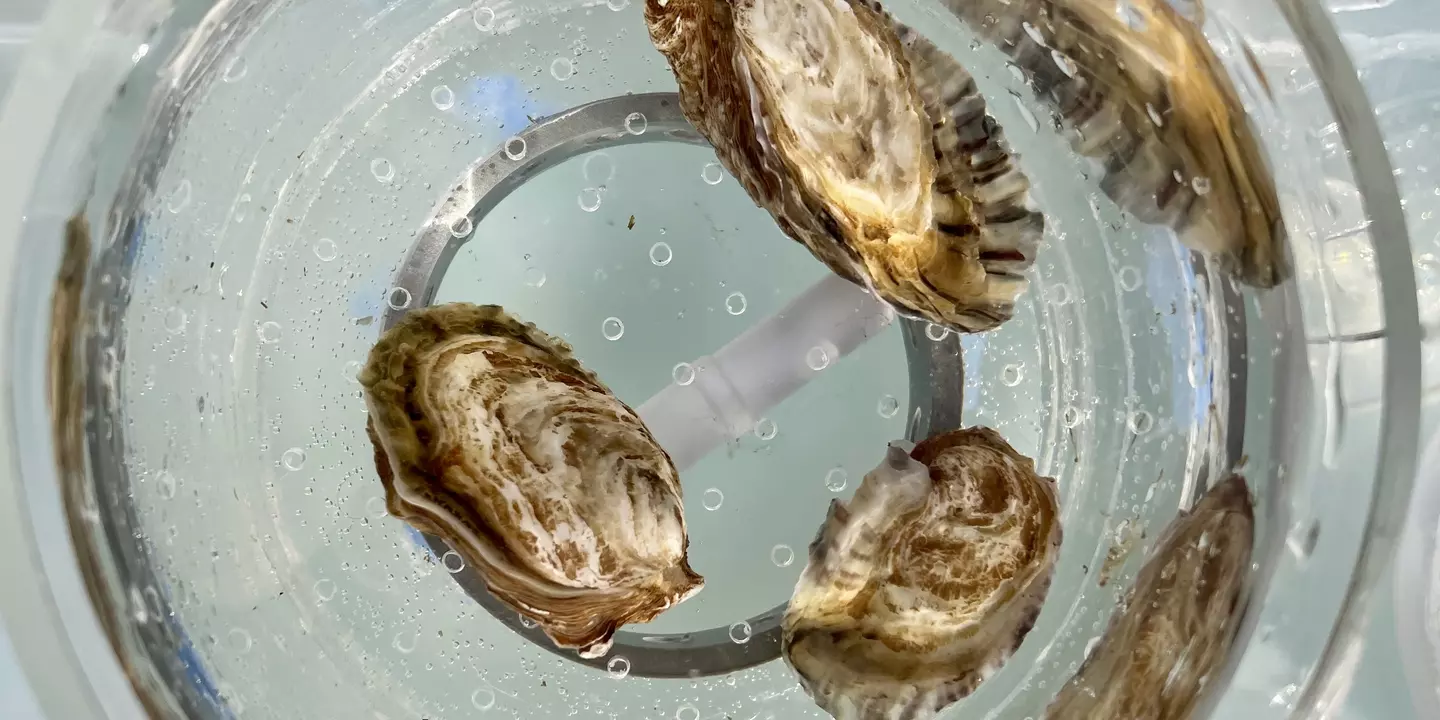

Mesure de la respiration et de la calcification des huîtres.

Crédit : CCBY Ifremer

Les scientifiques de l’Ifremer, du CNRS, de l’Université de Gothenburg en Suède et du Laboratoire de radioécologie de l’Agence Internationale d’Energie Atomique de Monaco, ont examiné 51 articles scientifiques qui étudient le lien entre les coquillages et le CO2. Trente-six d’entre eux considèrent à tort que la fabrication des coquilles consomme du CO2 car l’idée repose sur une conception erronée de la chimie des carbonates.

Le principal malentendu réside dans l'idée que le carbone des coquilles proviendrait du CO2 atmosphérique, alors qu'il est essentiellement issu d’ions carbonate ou bicarbonate provenant de l’érosion des roches. Leur incorporation dans les coquilles n'entraîne donc pas de capture du CO2 présent dans l’atmosphère.

C’est même l’inverse qui se produit : loin d’absorber du CO2, les coquillages en émettent. En plus de la respiration, la calcification à l’origine de la fabrication de la coquille libère du CO2 dans l'eau et plus l’océan contient de CO2, moins il est en capacité d’absorber celui qui est présent dans l’atmosphère.

L’idée que la fabrication des coquilles absorbent le CO2 a pourtant fait son chemin au sein de la communauté conchylicole et dans les politiques gouvernementales, au point d’envisager l’accord de crédit carbone aux conchyliculteurs. Bien que l’élevage de coquillages offre de nombreux avantages environnementaux (clarification de l’eau de mer, régulation de l’azote et du phosphore…), il ne contribue pas au piégeage du CO2.

Remise à l’eau des coquilles et co-culture avec des algues : deux pistes prometteuses pour réduire les émissions de CO2

Le bilan des émissions de CO2 de la filière pourrait cependant être amélioré par un retour des coquilles à l’océan ou par le développement de la co-culture d’algues sur les surfaces conchylicoles.

Si la fabrication de la coquille est productrice de CO2, sa dissolution en consomme. Aujourd’hui, les déchets coquillés sont malheureusement incinérés en grande partie et ainsi transformés en CO2 atmosphérique. La remise à l’eau des coquilles pourrait donc diminuer les émissions de CO2 de la conchyliculture.

D’autre part, grâce au processus de photosynthèse, les algues transforment le CO2 en biomasse. Leur culture, associée aux coquillages permettrait donc de capturer une partie du CO2 excédentaire lié à l’élevage.

Le développement de ces solutions ouvre de belles perspectives pour réduire la production de CO2 de la conchyliculture qui reste, malgré tout, l’élevage animal le moins émetteur de dioxyde de carbone.

Cracking the myth: Bivalve farming is not a CO2 sink. Fabrice Pernet, Sam Dupont, Jean-Pierre Gattuso, Marc Metian, Fréderic Gazeau.