Observation des grands fonds marins : les résultats de 3 ans de collaboration entre scientifiques et citoyens

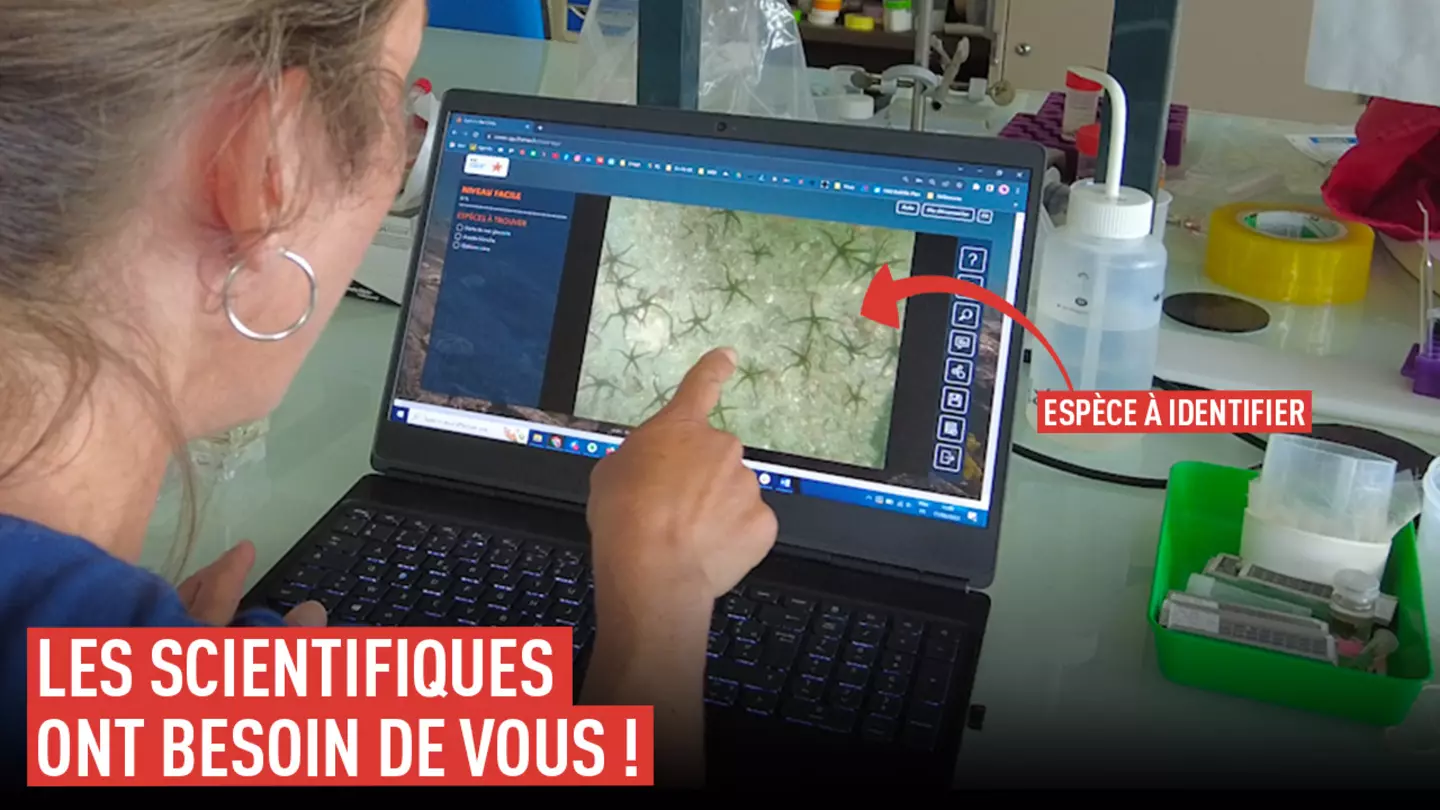

Jouer à Espions des Grands Fonds.

Crédit : Ifremer, Céline Fontaine (2022)

Deep sea spy: An online citizen science annotation platform for science and ocean literacy

Marjolaine Matabos, Pierre Cottais, Riwan Leroux, Yannick Cenatiempo, Charlotte Gasne-Destaville, Nicolas Roullet, Jozée Sarrazin, Julie Tourolle, Catherine Borremans

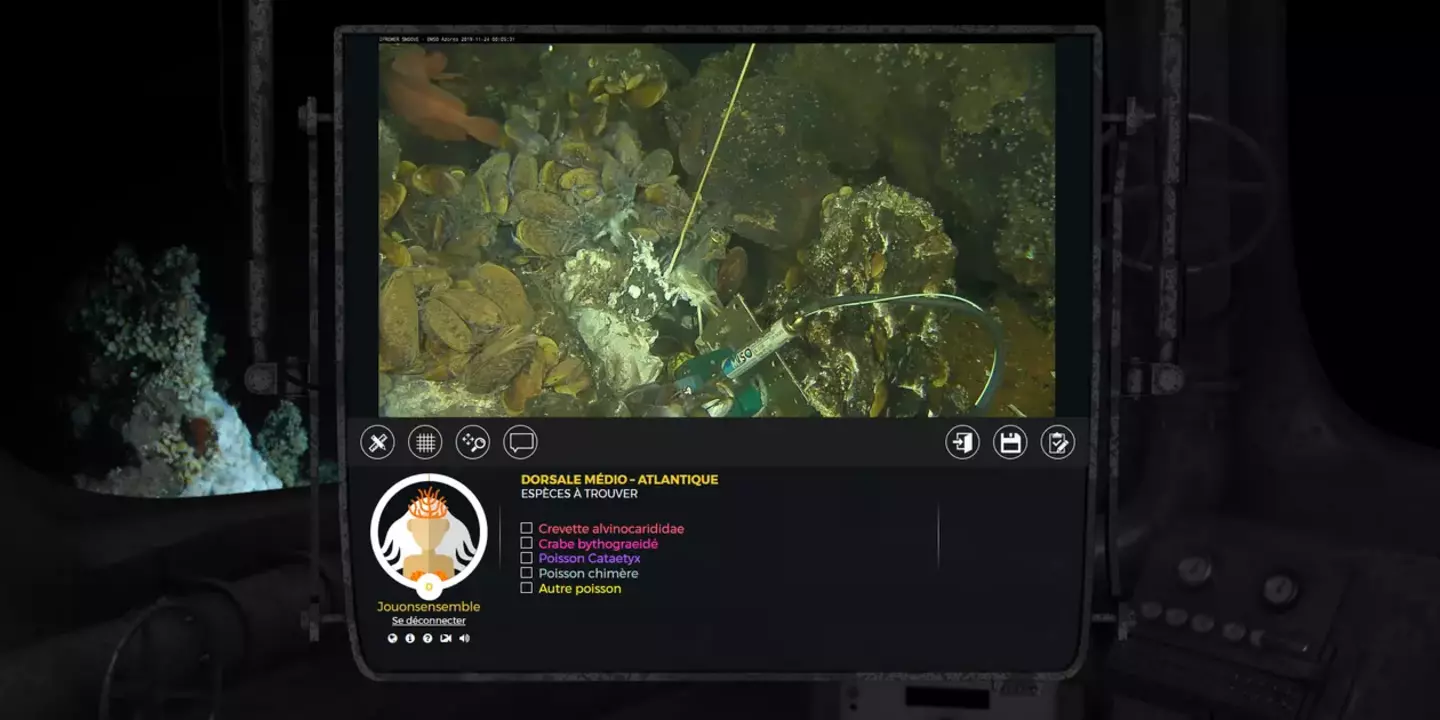

En 13 ans, les observatoires EMSO-Açores et Ocean Network Canada, respectivement installés à 1700 m de profondeur au niveau du champ hydrothermal Lucky Strike de la dorsale médio-Atlantique et à 2200 m de profondeur sur la dorsale Juan de Fuca, ont déjà accumulé 7 000 heures de vidéos soit 11 téraoctets de données. L’ampleur de ces volumes impose aux scientifiques de nouvelles approches pour leur exploitation. Les scientifiques de l’Ifremer ont alors décidé de solliciter l’aide des citoyens à travers le projet de science participative Espions des Grands Fonds, aujourd’hui intégré au sein de la plate-forme de sciences participatives Espions des océans. En annotant les images acquises par les observatoires, les citoyens contribuent à l’analyse de ces jeux de données et alimentent les bases de référence pour le développement d‘outils de détection automatique basés sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage profond (deep learning).

La première mission du projet Espion des Grands Fonds, menée entre 2017 et 2020, a mobilisé 1 130 participants, issus de divers horizons et générations, y compris des écoles. Ensemble, ils ont annoté près de 40 000 images (39 255), générant ainsi une base de données de 313 300 annotations. Un travail qui contribue à briser les barrières entre science et société, en valorisant des données citoyennes dans la recherche.

Optimiser l’annotation pour des analyses fiables

Grâce aux contributions des participants, les chercheurs ont identifié le taux d’accord optimal nécessaire pour obtenir des résultats comparables à ceux des experts. Une valeur seuil de 0,4 (soit 4 participants sur 10 détectant un même individu) a été définie pour garantir une précision suffisante dans la détection d’une espèce abondante, le buccin Buccinum thermophilum. Cependant, l’étude montre que ce seuil dépend de la difficulté de la tâche et varie donc en fonction de l’espèce considérée.

Le projet a permis de développer un protocole de validation des données citoyennes, qui pourra être appliqué à d’autres initiatives du programme Espion des Océans et à d’autres systèmes d’annotation d’images participatifs.

L’étude des séries chronologiques a confirmé la pertinence de ces annotations pour suivre l’évolution de l’abondance des espèces au fil du temps.

Un outil de médiation scientifique

L’intérêt d’Espion des Grands Fonds ne se limite pas à la recherche scientifique : c’est un outil pédagogique et également un levier pour la sensibilisation environnementale. En impliquant les citoyens, il renforce l’appropriation des enjeux liés à la biodiversité marine et à la surveillance des écosystèmes profonds.

Espions des océans : la science participative s’étend aux océans côtiers

Fort du succès d’Espion des Grands Fonds, l’Ifremer a étendu en 2024 le concept à d’autres environnements marins à travers la plate-forme Espions des océans (Ocean Spy). Les citoyens sont invités à annoter des images sous-marines issues de caméras déployées dans d’autres milieux côtiers et profonds, afin d’élargir la surveillance des écosystèmes océaniques.

Les images collectées et annotées permettront d’alimenter des bases de données dont l’analyse contribuera à améliorer nos connaissances sur la dynamique et le fonctionnement des écosystèmes marins, la biodiversité et les effets du changement climatique.

Grâce à ces initiatives, la science citoyenne s’impose comme un outil clé pour la surveillance environnementale, en associant chercheurs et grand public à la compréhension et à la préservation des océans.