Les découvertes et moments clés de l'Ifremer

Une vie débordante fleurit sur cette petite planète d’1 cm2 dont le noyau est pourtant une structure artificielle, déployée dans le port de Marseille dans le cadre du projet de restauration écologique « Living Port ».

CC-BY Ifremer, Olivier Dugornay / Infographie : Jérémy Barrault

De 1984 à 1995

-

L’Ifremer (institut français de recherche pour l'exploitation de la mer) naît le 5 juin 1984 de la fusion de deux organismes : le Cnexo (Centre National pour l'Exploitation des Océans) et l'ISTPM (Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes). L’univers scientifique du Cnexo concerne l’océanologie, l’océanographie et la protection de l’environnement alors que celui de l’ISTPM porte sur les pêches maritimes, l’aquaculture et le contrôle sanitaire des coquillages. Cette double filiation confère donc à l’Ifremer un patrimoine scientifique exceptionnel qui touche tous les domaines des sciences marines. Avec plus de 20 implantations sur le littoral métropolitain et ultramarin, ce nouvel organisme pluridisciplinaire est unique en Europe et dans le monde.

Lors de sa création, l’Ifremer bénéficie des moyens techniques et du savoir-faire des deux organismes dont il est issu. Le Cnexo apporte, outre son siège parisien, ses centres de Brest, de Toulon et du Pacifique, une flotte océanographique et le sous-marin Nautile, alors en phase de tests et qui peut plonger jusqu’à 6000 mètres de profondeur avec trois personnes à bord. L’ISTPM amène plusieurs navires et de nombreux laboratoires qui couvrent le littoral en métropole et en Outre-Mer. Au démarrage de l’Ifremer, les scientifiques sont repartis au sein de trois directions : ressources vivantes, environnement et recherches océaniques, ingénierie et technologie.

Chatry G. 2021. Il était une fois l’Ifremer. Quae, France. https://www.quae.com/produit/1680/9782759232925/il-etait-une-fois-l-ifremer

-

Engin de reconnaissance des fonds par sonar latéral, le Système Acoustique Remorqué (Sar) conçu par l’Ifremer réalise ses premières missions opérationnelles en 1985. En juillet-août 1985, ce système câblé est déployé lors de la mission de recherche de l’épave du Titanic dans l’Atlantique nord-est, au sud-est des bancs de Terre-Neuve. Au cours de cette mission, le Sar prospecte en 20 jours 80 % d'une zone de 400 km2. L’épave du paquebot est finalement localisée par l'équipe franco-américaine (Ifremer et Woods Hole Oceanographic Institution) en septembre 1985, lors d’une autre campagne ciblant la zone restante. Grâce au traitement des images obtenues par le Sar, une carte interprétative des principaux éléments géologiques et sédimentologiques récents d’une vaste zone de pente continentale (300 km2) est également produite.

L’inspection de l’épave du Titanic gisant par 3800 m de fond sera ensuite possible grâce au développement par l’Ifremer du robot d’inspection du Nautile, appelé Robin. Fin 1985, poursuivant sa politique de développement d’outils d’exploration des grands fonds océaniques, l’Ifremer conçoit et met en chantier ce robot télécommandé par câble à partir du Nautile. Cet engin, opérationnel jusqu’à 6000 m de profondeur, est destiné aux prises de vues vidéo et photo dans des zones d'accès difficile et dangereuses pour les sous-marins habités. Robin permet ainsi l’inspection de l’épave du Titanic au cours de 5 campagnes (entre 1987 et 1998). Il examine également l’épave du pétrolier Silja qui a sombré en 1969 près de Toulon (1990) et du Prestige, qui s’est brisé au large de l’Espagne en novembre 2002 (2002-2003). Les séquences filmées obtenues au cours de ces inspections constituent des premières au niveau international.

Cochonat Pierre, Ollier Gilles (1987). Interprétation géologique des images "SAR". Données de l'opération Titanic. Rapports scientifiques et techniques de l’Ifremer n° 4 1987 ISSN 0761-3970.https:/archimer.ifremer.fr/doc/00076/18767/

Jarry Jean (1986). SAR, NAUTILE, SAGA, ELIT, four new vehicles for underwater work and exploration: the IFREMER approach. IEEE Journal Of Oceanic Engineering, 11(3), 413-417. https://doi.org/10.1109/JOE.1986.1145192

-

Du 1er juin au 11 août 1985, le sous-marin habité Nautile réalise, avec 27 plongées, sa première mission scientifique majeure dans le cadre du projet franco-japonais Kaiko (terme signifiant « fosse » en japonais). Cette expédition porte sur l’exploration des grandes fosses océaniques au large du Japon pour mieux comprendre les phénomènes de sismicité qui affectent ce pays. Trois campagnes, d’environ 15 jours chacune, sont dédiées à des relevés topographiques et géophysiques dans huit zones soigneusement identifiées à l’est et au sud du Japon. Les scientifiques effectuent des échantillonnages de sédiments variés, de roches, et d’eaux ainsi qu’un enregistrement vidéo et des prises de photos sous-marines.

Cette mission permet également de découvrir de nouvelles communautés benthiques abyssales, dominées par les mollusques bivalves (palourdes du genre Calyptogena). Ces colonies de bivalves se développent aux points de sorties de l’eau interstitielle expulsée des sédiments profonds par la subduction (plongée d'une plaque océanique sous une autre plaque) vraisemblablement en utilisant le méthane comme source d’énergie.

Rapport annuel Ifremer 1985 https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/4835/ (p21-22)

Le Pichon Xavier, Kobayashi Kazuo, Cadet Jean-Paul, Iiyama Toshimichi, Nakamura Kazuaki, Pautot Guy, Renard Vincent (1987). Project Kaiko - Introduction. Earth And Planetary Science Letters, 83(1-4), 183-185. https://doi.org/10.1016/0012-821X(87)90064-1

Lallemand Serge (dir.) (1989). The Japanese trenches Kaiko program "Nautile" submersible Cruise. June 1st-August 11th 1985. Campagnes Océanographiques Françaises n° 10 - 1989. ISSN 0761-3989.

Laubier Lucien, Ohta Suguru, Sibuet Myriam (1986). Découverte de communautés animales profondes durant la campagne franco-japonaise KAIKO de plongées dans les fosses de subduction autour-du Japon. Comptes Rendus De L Academie Des Sciences Serie Iii-sciences De La Vie-life Sciences, 303(2), 25-29.

SIIS-Ifremer

-

Situé sur la façade atlantique, entre les estuaires de la Charente et de la Gironde et sur une partie de l'île d'Oléron, le Bassin de Marennes‑Oléron est déjà en 1985 le plus important bassin de production ostréicole d’Europe. Cependant, depuis une dizaine d’années, la production tend à stagner. Comme la plupart des sites conchylicoles de l’époque, il est caractérisé par des taux modérés de renouvellement d'eau et une disponibilité limitée en éléments nutritifs. L'augmentation progressive de la charge en coquillages cultivés dans le bassin induit donc une diminution de la croissance des huîtres, une augmentation du taux de mortalité et de fait, une diminution de la production.

Pour permettre la gestion de ces écosystèmes et leur diversification, l’Ifremer propose alors un premier modèle mathématique qui intègre l’ensemble des paramètres physiques (température, courant) et biologiques (stocks en élevage, compétiteurs trophiques, alimentation) du bassin et qui permet d’évaluer la capacité biotique du bassin (production potentielle maximale). Ces travaux ont été affinés par la suite avec l’acquisition de nouvelles connaissances. Cette approche généralisable à d’autres bassins a été d’un grand intérêt pour l’aménagement de la conchyliculture nationale et a fait l’objet de plusieurs applications à l’échelle internationale.

Rapport annuel Ifremer 1985 https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/4835/ (p6)

Héral Maurice, Bacher Cédric, Razet Daniel, Prou Jean, Deslous-Paoli Jean-Marc, de Pontual Hélène, Raillard Olivier, Ravail Brigitte, Maestrini Serge, Mornet Francoise, Menesguen Alain, Sautour Benoit, Robert Jean-Michel (1989). Modélisation des écosystèmes conchylicoles : bassin de Marennes-Oléron - Rapport de fin de Contrat. https://archimer.ifremer.fr/doc/00048/15904/

Ifremer, Stéphane LESBATS

-

Le surimi désigne au Japon, son pays d’origine, un extrait de protéines obtenu à partir de chair de poisson sans arêtes, lavée, raffinée et stabilisée grâce à des substances permettant une conservation à l’état congelé. Sans couleur, ni odeur, ni goût, il présente des propriétés gélifiantes élevées lors de la cuisson qui en font une matière première de choix pour la fabrication de divers produits alimentaires. La maîtrise de la texture du surimi permet de jouer sur la fermeté ou la souplesse du produit final.

En 1985, afin de valoriser des espèces marines peu exploitées, l’Ifremer s’intéresse à la fabrication du surimi à partir d’un poisson à chair blanche, le tacaud. La première chaîne pilote française de fabrication de surimi est ainsi conçue au centre Ifremer de Nantes avec une capacité de 40 kg par heure de surimi et un rendement de 40 % en poids à partir de tacaud étêté et éviscéré. Les conditions opératoires de la fabrication de surimi de tacaud sont optimisées et la possibilité d’utiliser d’autres espèces, notamment les poissons gras (chinchard et sardine) est testée. La faisabilité technique du procédé est aussi démontrée. Un brevet est déposé en 1989. Ces travaux ont contribué à l’émergence d’une industrie active du surimi et de ses produits dérivés (la première en Europe à l’époque). L’appellation « surimi » fait désormais référence au produit alimentaire fini (les bâtonnets) que l’on trouve aux rayons des grandes surfaces. Les espèces les plus utilisées pour sa fabrication sont le merlan bleu, le colin d’Alaska et le lieu noir.

www.shutterstock.com/Coolscene

-

Comptant quatre‑vingt points de surveillance sur l’ensemble des côtes françaises, le réseau REPHY (Réseau d’Observation et de Surveillance du Phytoplancton et de l’Hydrologie dans les eaux littorales) détecte pour la première fois en 1988 et sur le littoral du nord Finistère, une espèce de micro-algue, Alexandrium minutum, productrice d’une neurotoxine paralysante. Cette surveillance permet ainsi d’éviter que les coquillages contaminés par l’efflorescence exceptionnelle de cette micro-algue ne causent des intoxications chez l’Homme.

Le phytoplancton est constitué de l’ensemble des algues microscopiques unicellulaires qui flottent dans les eaux et qui sont pour la plupart totalement inoffensives. Il forme le premier maillon de la chaîne alimentaire dans l'écosystème, ce qui en fait un indicateur clé de la biodiversité en milieu marin. Quelques espèces phytoplanctoniques produisent cependant des substances toxiques. Ces toxines peuvent alors s’accumuler dans les coquillages qui filtrent l'eau de mer pour se nourrir du phytoplancton.

Depuis sa création en 1984, le réseau REPHY, coordonné par l'Ifremer, constitue le principal observatoire français du phytoplancton marin. Il contribue ainsi à la connaissance de l’impact des évolutions climatiques sur la biodiversité marine, à la surveillance de l’état écologique du milieu marin et à la prévention du risque sanitaire par le suivi des micro-algues productrices de toxines. Le réseau couvre l’ensemble du littoral métropolitain et aussi de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et Mayotte pour l’Outre-mer.

Le réseau REPHY est complété par le réseau REPHYTOX (réseau de surveillance des phycotoxines dans les organismes marins) spécialisé dans le suivi sanitaire des toxines algales règlementées dans les coquillages issus des zones de pêche ou de production. Les toxines non réglementées ou émergentes sont également surveillées dans les coquillages par le réseau EMERGTOX.

-

Issu de la fusion du Cnexo et de l’ISTPM, l’Ifremer hérite de la flotte du Cnexo qui intègre, depuis sa création, les navires de l’ISTPM de plus de 25 mètres. Le premier plan de renouvellement de la flotte de l’Ifremer couvre les années 1985 à 2000. Il prend en compte le vieillissement des navires existants, mais aussi les nouveaux besoins exprimés par les scientifiques notamment pour la conduite des grands programmes internationaux d’étude de la planète (par exemple, l’évolution du climat en lien avec l’océan). Ce premier plan est marqué en 1989 par la livraison de L’Atalante, un navire océanographique hauturier de près de 85 m de long destiné à remplacer le navire historique Jean Charcot (1965). En 1996, un nouveau navire halieutique Thalassa de 75m de long prend la place du précédent (1960) qui est cédé à la ville de Lorient. Depuis leur livraison, ces deux navires ont été modernisés en 2009 puis 2021 pour L’Atalante et en 2017 pour le Thalassa.

Ifremer, Stephane LESBATS

-

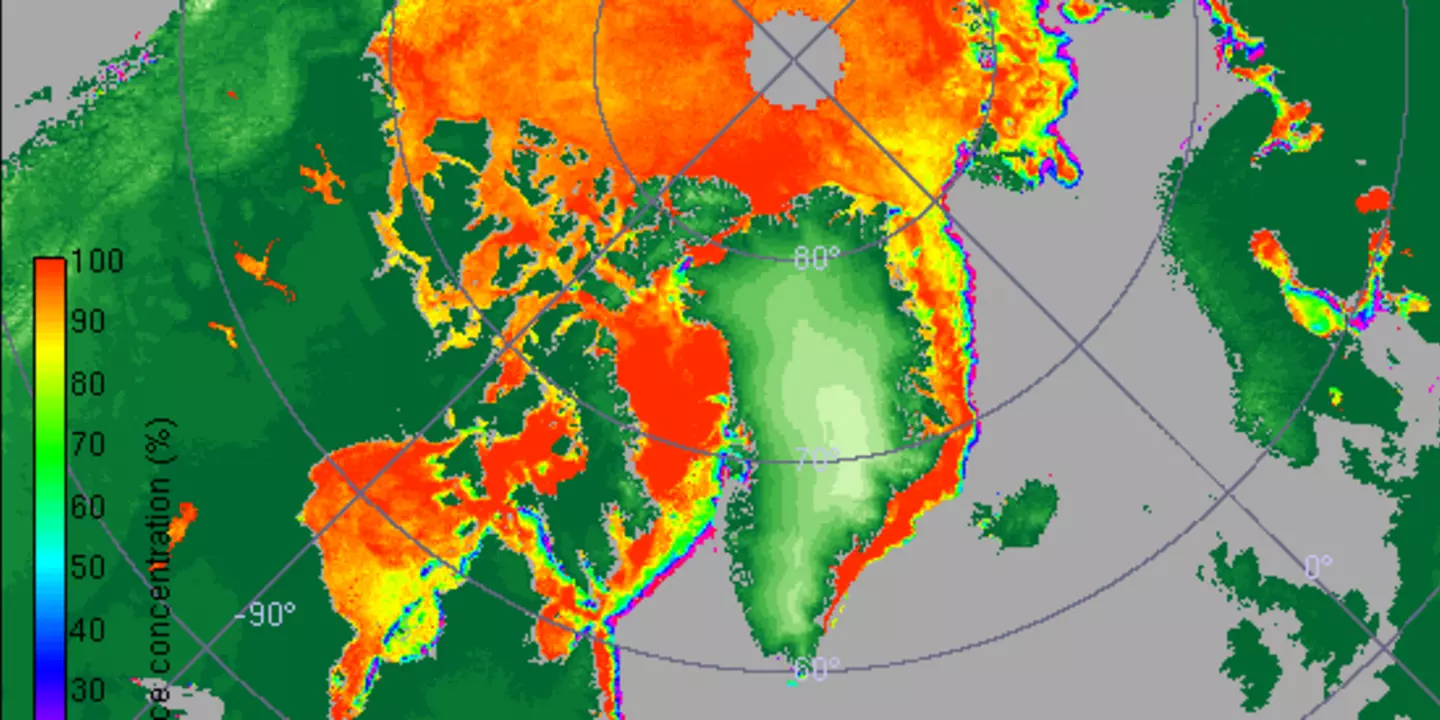

En zones océaniques polaires et sub-polaires, la présence de glaces de mer - ou banquise - formées localement ou déplacées par les vents et les courants de surface modifie les flux entre l’océan et l’atmosphère ainsi que la salinité de l’océan au moment du gel et de la fonte. Les glaces de mer jouent donc un rôle majeur dans la circulation océanique et la régulation du climat.

A partir des données d'observation de la Terre du premier satellite européen ERS-1, l’Ifremer démarre en 1992 des travaux autour de la cartographie des glaces polaires. En temps quasi-réel (J + 2 jours), il est possible de déterminer la frontière des glaces avec une précision d’environ 25 à 50 km. De nos jours, avec la mise en œuvre de nouveaux satellites, la précision s’est affinée et est de l’ordre de 12 km.

Depuis 1992, le Laboratoire d'océanographie physique et spatiale du centre Ifremer à Brest cartographie ainsi chaque jour les étendues et mouvements de banquise sur les deux pôles, de même que la part relative des glaces fines (jeunes) et épaisses (âgées). Ces séries de données, longues et uniques, montrent que l’Arctique est la région la plus impactée par le réchauffement global. En 30 ans, l’étendue de banquise en Arctique a considérablement diminué. La surface des glaces pérennes, plus épaisses et ayant résisté à au moins une fonte estivale, a ainsi diminué de près de 40 %.

Girard-Ardhuin Fanny, Ezraty Robert (2007). La mer vue du ciel, la glace de mer est cartographiée en continu. Science-Ouest Magazine, 11. Girard-Ardhuin Fanny, Ezraty Robert (2007). L'IFREMER met en cartes les glaces polaires. Le Marin, 1-7. Open Access version : https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/6367/Open Access version : https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/6369/

2006 : étendue de la banquise en Arctique maximum (hiver)

-

L’aquaculture marine contribue, avec la pêche, à la sécurité alimentaire pour la population mondiale. En 1994, après 20 ans de recherches, l’élevage larvaire en eau claire (non enrichie en algues) du bar (Dicentrarchus labrax) et de la daurade (Sparus aurata) dans des systèmes intensifs est maîtrisé à la Plateforme Expérimentale Marine de Palavas (PEMP) de l’Ifremer. Cette avancée permet l’essor d’entreprises piscicoles françaises qui, aujourd’hui encore, fournissent des millions d’alevins à l’aquaculture méditerranéenne.

En 1971, l’association Les Compagnons de Maguelone, en partenariat avec le Cnexo (Centre National pour l’Exploitation des Océans), lance un projet aquacole au milieu des étangs palavasiens (Hérault). Créée en 1974, la station Deva Sud (Démonstration, Expérimentation et Valorisation de l'Aquaculture) développe en pionnière l’élevage de la crevette japonaise, du bar et de la daurade. Elle démontre que la pisciculture marine est réalisable et rentable en France. A partir de 1984, l’Ifremer, issu de la fusion du Cnexo et de l’ISTPM (Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes), poursuit les recherches sur l’élevage de ces poissons (maturation, reproduction, ponte en captivité, etc.) qui sera maîtrisé en 1994.

Par la suite, les recherches menées sur la PEMP se concentrent sur la physiologie et l’amélioration génétique du bar et sur l’évolution des systèmes d’élevage vers les systèmes recirculés. De nos jours, la PEMP est un conservatoire de lignées de bar, développe des outils modernes de sélection et de physiologie et contribue au développement des aquacultures durables. Au sein de l’Unité Mixte de Recherche Marbec (Marine Biodiversity Exploitation and Conservation), elle s’ouvre également à des projets sur les effets du changement global (climat, pollutions, etc.) et la conservation de la biodiversité marine.

De 1996 à 2005

-

En 1997, une enzyme haute performance de type ADN polymérase est isolée à partir d’un microorganisme hyperthermophile (Pyrococcus abyssi) prélevé à 2000 m de profondeur dans les sources hydrothermales du bassin nord-fidjien dans le pacifique sud. Les ADN polymérases sont des enzymes clés pour les techniques d'amplification in vitro des fragments d'ADN. Cette nouvelle enzyme thermostable, commercialisée par la suite sous le nom d’« Isis », présente des propriétés attractives pour divers domaines industriels : agro-alimentaire, santé, biologie... Outre une grande robustesse (vis-à-vis de la chaleur, la pression, les solvants organiques), cette enzyme présente une haute fidélité : elle peut copier de longs fragments d’ADN avec un taux d’erreur extrêmement faible.

Les micro-organismes des milieux hydrothermaux océaniques profonds sont adaptés à des conditions physico-chimiques extrêmes (pression, température, pH, teneur en éléments minéraux…). Leur constitution biochimique et leur physiologie particulières offrent des perspectives nouvelles pour l’identification de molécules d’intérêt. L’Ifremer oriente donc, dès la fin des années 80, une partie de ses activités en microbiologie vers l’exploration du milieu marin profond. Au début des années 1990, une collection de souches isolées à partir de prélèvements effectués sur ces écosystèmes se constitue peu à peu. La valorisation auprès des industriels via la recherche et la caractérisation de molécules à haute valeur ajoutée (enzymes et polymères bactériens) aboutit en 1997 au dépôt de plusieurs brevets et licence d’exploitation.

Castrec Benoit (2009). Les ADN polymérases B et D de l'Archaea hyperthermophile, Pyrococcus abyssi : contribution à l'étude des relations structure-fonction. PhD Thesis, Université européenne de Bretagne. https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/6940/

Querellou J & Cambon M-A. Brevet 1997 – PCT/FR97/01259 – ADN polymerase thermostable d’archaebacteries du genre Pyrococcus sp.

Campagne BICOSE3 dans le cadre du projet LIFEDEEPER (ANR-22-POCE-0007) : vue par dessus depuis le Nautile du fumeur principal du site TAG active Mound par 3600 m de profondeur. Approche du sous-marin pour une prise de fluide chaud avec les bouteilles BEG ifremer (BEG= Bouteille Etanche au Gaz). La planche est sortie pour pouvoir s’approcher du fumeur et s'y appuyer.

-

Les amateurs d’huîtres le savent : à l’arrivée des beaux jours, elles deviennent laiteuses, ce qui freine leur consommation. Cette période correspond en fait aux mois de reproduction des huîtres. Durant ce laps de temps, elles se mettent à produire une sorte de lait : cette substance n’est, en réalité, rien d’autre que la semence de ces coquillages. Depuis plusieurs décennies, une nouvelle catégorie d’huître a fait son apparition sur les étals : l’huître creuse triploïde, qui se déguste toute l’année. D’abord développées aux États-Unis dans les années 1980, des techniques de production des huîtres creuses triploïdes ont été mises au point dans les années 1990, dans les laboratoires Ifremer de La Tremblade (Charente-Maritime) en réponse à une demande de la filière conchylicole qui souhaitait diversifier son offre.

L'huître creuse triploïde est principalement issue d'un croisement entre une huître naturelle (ou diploïde, comptant vingt chromosomes) et une huître tétraploïde, qui possède quarante chromosomes. Les géniteurs tétraploïdes ont été eux-mêmes produits en laboratoire, par une intervention sur les ovocytes lors de la fécondation, selon une méthode développée et brevetée par l’Ifremer en 2007. Les scientifiques sont ainsi parvenus à inhiber l’expulsion de chromosomes normalement rejetés lors de la fécondation. Ces huîtres ne produisent pas de gamètes : l’énergie dépensée habituellement pour leur reproduction est réorientée vers leur croissance. Elles poussent ainsi plus vite et bénéficient d’un goût constant au fil des saisons. Si le nombre de chromosomes varie, les huîtres tétraploïdes possèdent exactement les mêmes gènes que leurs congénères diploïdes : ce ne sont donc pas des organismes génétiquement modifiés.

Depuis 2020, l’Ifremer ne fournit plus les écloseries en huîtres creuses tétraploïdes, celles-ci étant autonomes dans leur production. Cependant, l’institut détient et produit encore des huîtres creuses tétraploïdes à des fins scientifiques et dispose pour cela d’un agrément, comme le prévoit la législation.

-

Les microalgues produisent la moitié de l’oxygène que nous respirons. Elles constituent la base de la chaîne alimentaire des océans. Mais certaines espèces sont toxiques. C’est notamment le cas de la diatomée planctonique Pseudo-nitzschia, productrice d’acide domoïque, une toxine amnésiante. L’accumulation de cette toxine dans les coquillages qui se nourrissent de phytoplancton peut entraîner chez le consommateur des intoxications alimentaires caractérisées par des troubles neurologiques graves (notamment amnésiques). Les équipes de l’Ifremer ont mis en évidence pour la première fois sa présence en France en 1999. Les scientifiques ont en effet identifié de l’acide domoïque dans des moules des Côtes-d’Armor, à l’aide d’une technique associant la chromatographie liquide couplée à une détection par ultra-violet. Le contrôle de cette biotoxine selon cette nouvelle méthode a été intégré au REPHY (REseau d'observation et de surveillance du PHYtoplancton et de l’hydrologie dans les eaux littorales). Aucun cas d'intoxication n’a à ce jour été détecté en France.

-

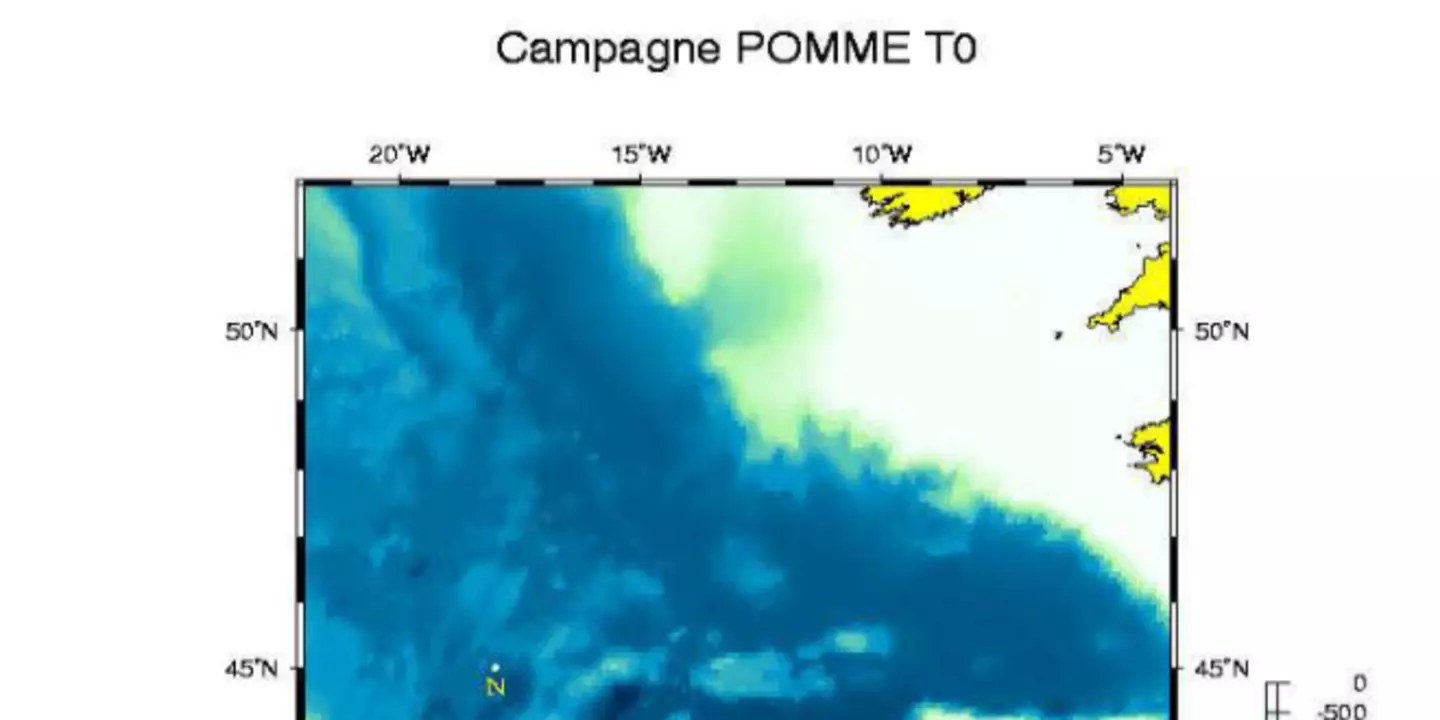

De septembre à octobre 2000, sur le navire océanographique Thalassa, l’Ifremer coordonne la première des quatre campagnes du programme POMME menées sur un an dans l’Atlantique Nord-Est à mi-chemin entre le Portugal et les Açores.

POMME (Programme Océan multidisciplinaire méso échelle) est un programme national soutenu par les principaux organismes français impliqués dans la recherche océanographique (CNRS/INSU, Ifremer, Météo-France, SHOM) autour de la question du rôle de l’océan sur le climat. Objectif : étudier comment les eaux océaniques hivernales de surface sont enfouies à des profondeurs intermédiaires au début du printemps et comment ce phénomène agit sur le stockage du carbone dans l’océan.

Pour la première fois, des biologistes, dynamiciens, météorologistes et géochimistes, français et étrangers, mènent conjointement une observation détaillée des processus et étudient le rôle de la variabilité temporelle (du jour à la saison) et spatiale (20 à 50 km).

Au cours de cette première campagne POMME, les scientifiques mettent en place diverses instrumentations qui permettront les mesures physiques du programme : mouillages de courantométrie, tomographie, d’émetteurs acoustiques et d’observations météorologiques ainsi que de flotteurs autonomes. Des mesures d’hydrologie et de biologie sont également réalisées pour évaluer les conditions initiales dans la zone concernée.

Mémery, L., G. Reverdin, J. Paillet, and A. Oschlies (2005), Introduction to the POMME special section: Thermocline ventilation and biogeochemical tracer distribution in the northeast Atlantic Ocean and impact of mesoscale dynamics, J. Geophys. Res.,110, C07S01, doi:10.1029/2005JC002976.

GAILLARD, Fabienne, MERCIER, Herle, et KERMABON, Catherine. A synthesis of the POMME physical data set: One year monitoring of the upper layer. Journal of Geophysical Research: Oceans, 2005, vol. 110, no C7.

Desaubies Yves, Billant Andre, Branellec Pierre (2002). POMME - Campagne Pomme T0 - Rapport de données CTD-O2. DRO/LPO/02-01. https://archimer.ifremer.fr/doc/00210/32144/

-

En 2002, les cinq grandes institutions françaises impliquées dans l’océanographie opérationnelle : l’Ifremer, le CNRS, l’IRD, Météo-France et le SHOM (Service hydrographique et océanographique de la marine nationale) ont fondé Mercator Océan, le système d’analyse et de prévision océanique. Depuis 2017, cinq nouveaux acteurs européens de premier plan en océanographie opérationnelle se sont progressivement joints aux fondateurs. Mercator Océan a été désigné par la Commission européenne pour mettre en œuvre le service européen de surveillance des océans, le Copernicus Marine Service (CMEMS), dans le cadre du programme européen d’observation de la Terre, Copernicus. Ce service sans précédent, gratuit et ouvert à tous a pour objectif d’observer, de modéliser et de prévoir de manière globale notre planète et son environnement, au profit de tous les citoyens européens. Dans une démarche de science ouverte, il fournit des informations gratuites et régulières qui renseignent sur l’état passé, présent, mais aussi futur de l’océan : les prévisions vont jusqu’à 10 jours ! Le service marin de Copernicus est reconnu au niveau international comme l’un des outils les plus avancés en matière d’observation, de modélisation et de prévision des océans. En 2025, Mercator deviendra l’organisation intergouvernementale Mercator International Center for the Ocean (Mercator ICO) pour poursuivre son développement en Europe et dans le monde.

-

Lancé en 2005, le navire océanographique hauturier Pourquoi pas ?, est l’un des plus innovants de la Flotte océanographique française opérée par l’Ifremer et sa filiale d'armement Genavir. Son nom rend hommage au navire du commandant Charcot (1867‑1936), célèbre médecin et explorateur polaire. Construit à Saint-Nazaire, ce navire a été cofinancé par la Marine nationale, qui l’utilise en moyenne 130 jours par an, principalement au profit du Service hydrographique et océanographique de la marine (Shom).

Long de 107 mètres, le Pourquoi pas ?peut accueillir une équipe de 40 scientifiques et techniciens. Ce navire polyvalent est utilisé pour des campagnes multidisciplinaires dans tous les domaines des sciences de l’environnement marin. Il est capable de mettre en œuvre deux systèmes sous‑marins ou équipements lourds durant la même campagne (Victor 6000, Nautile, etc.). Equipé de sondeurs multifaisceaux grandes profondeurs, il permet aux scientifiques de cartographier l’océan et en particulier les canyons sous-marins. Du dessin de ses hélices, en passant par l’isolation de sa coque et son mode de propulsion, le Pourquoi pas ? est un navire de recherche très silencieux répondant aux normes en vigueur. Tous les sons de l'océan peuvent ainsi être captés par ses nombreux équipements acoustiques. Disposant d’une informatique de pointe, de huit laboratoires, d'un QG scientifique de 90 m² aux 18 écrans de contrôle, mais aussi d'une salle de conférence, il est relié au continent par une connexion satellitaire haut débit.

Le Pourquoi pas ? sillonne principalement l’Atlantique et la mer Méditerranée, avec quelques incursions dans l’océan Indien. Ce navire amiral de recherche pluridisciplinaire devrait naviguer au moins jusqu'en 2045.

De 2005 à 2014

-

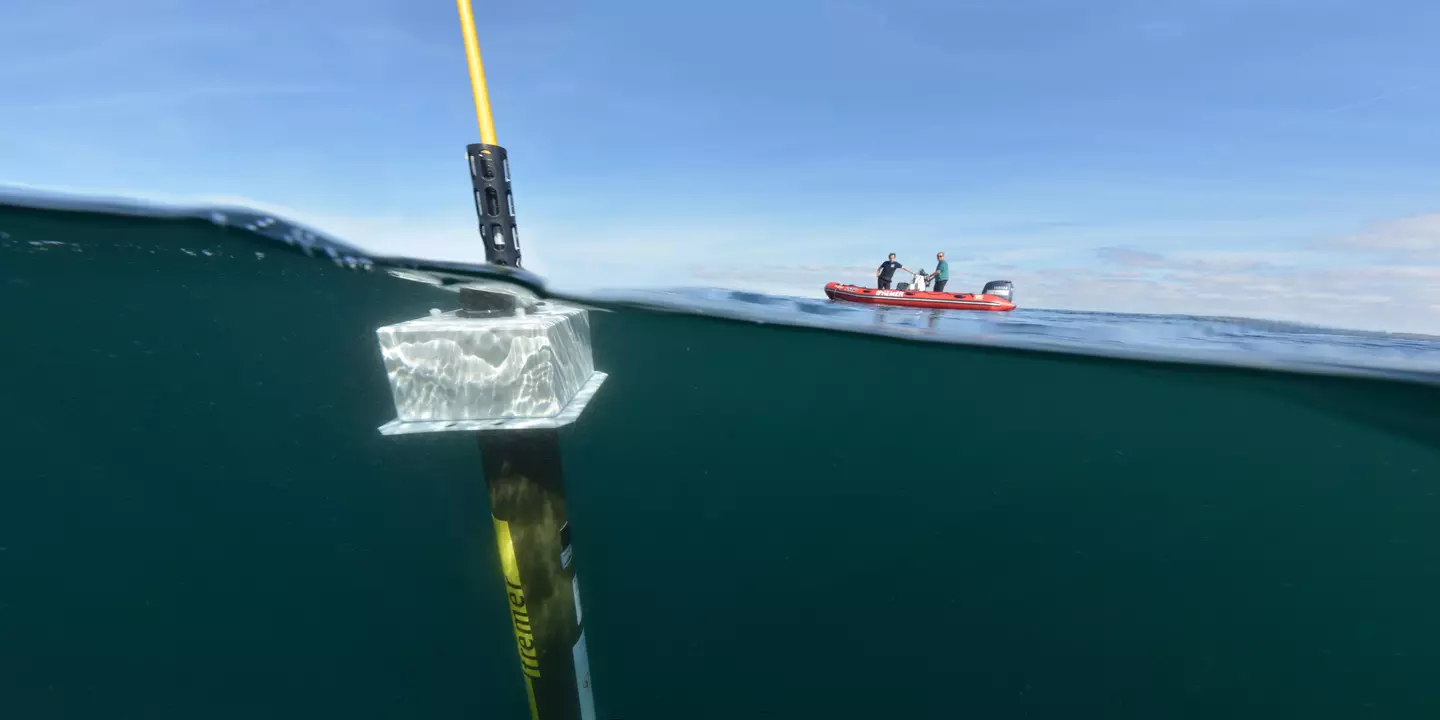

Lancé en 2000 par la Commission océanographique intergouvernementale de l’Unesco et l’Organisation météorologique mondiale, le programme international Argo avait pour objectif de développer un réseau global de 3000 flotteurs autonomes pour mesurer en temps réel la température et la salinité des océans sur les 2000 premiers mètres de la colonne d’eau. Fin 2007, Argo atteint son objectif initial. Pour la première fois dans l’histoire de l’océanographie, un réseau global d’observation des océans in situ et en temps réel est en place. Il permet de suivre, comprendre et prévoir l’influence de l’océan sur le climat.

Déployés en mer, les flotteurs dérivent au gré des courants. Ils sont programmés pour plonger à 2000 m puis remonter après 10 jours. Lors de cette remontée, ils collectent les données physico-chimiques en continu, de la profondeur à la surface. Une fois en surface, ils transmettent par satellite les données qui sont alors mises à disposition en accès libre en moins de 24 h.

Afin de renforcer et de pérenniser la contribution européenne à ce réseau, à partir de 2008, les pays européens se réunissent autour d’une infrastructure de recherche européenne, Euro-Argo, qui obtient en 2014 le statut légal d’ERIC (European Research Infrastructure Consortium) de la part de la Commission européenne (CE). Euro‑Argo est le premier ERIC pour les sciences environnementales mis en place par la CE. Aux côtés de ses partenaires français (CNRS, SHOM, Université de Bretagne Occidentale, Sorbonne Université), l’Ifremer participe à la coordination de Euro-Argo et est impliqué dans tous les aspects du programme Argo. L’Ifremer coordonne notamment Argo‑France, la contribution française au programme Argo et à l’ERIC Euro-Argo. Acteur majeur du programme Argo, Argo‑France contribue au maintien et à la coordination internationale du réseau, à la gestion des données ainsi qu’aux développements technologiques nécessaires aux nouveaux enjeux de l'observation de l'océan.

En 2019, l’ambition du programme Argo évolue vers la mise en place d’un réseau global d'observation de l'océan en temps réel, multidisciplinaire et de la surface au fond, OneArgo. L’Ifremer et ses partenaires continuent d’assumer un leadership européen et international pour l’atteinte de ce nouvel objectif.

Sites Argo France et Euro Argo

Rapport d’activité Ifremer 2007 et 2014

Déploiement d'un profileur Arvor face au rocher du Lion.

Crédit : Ifremer, Olivier DUGORNAY (2016)

-

L'Ifremer et le CNRS coordonnent la contribution française au réseau EMSO (European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory), un ensemble d'observatoires sous-marins européens destinés à l’observation des interactions entre les fonds marins, l’eau et les espèces marines sur plusieurs décennies.

Ces infrastructures contribuent notamment à l’évaluation de l’impact du changement climatique sur les mers et océans autour de l’Europe, grâce aux nombreux instruments de mesure (température de l’eau, salinité, acidité…) qu’elles accueillent. Certains sites EMSO permettent le suivi d’écosystèmes marins, par des vidéos, des enregistrements sonores ou des prélèvements. Une surveillance essentielle pour comprendre les écosystèmes face aux pressions anthropiques (surpêche, climat…). Les observatoires installés dans des zones sismiques équipés de capteurs géophysiques contribuent au suivi des phénomènes tectoniques, volcaniques, hydrothermaux et gravitaires (avalanches sous-marines) et à la surveillance des risques naturels associés (séismes, tsunamis).

L’un des premiers observatoires fond de mer a été installé sur la dorsale médio-Atlantique, au large des Açores en 2010, par 1700 mètres de profondeur, lors de la campagne océanographique MoMARsat, menée conjointement par l’Ifremer et l’institut de physique du globe de Paris (IPGP). Elle initie plus de dix années de suivi des sources hydrothermales du champ Lucky Strike. Depuis cette campagne, les chercheurs ont pu suivre en continu les variations de température et de conditions physico-chimiques, l’activité sismique de la zone et observer la faune très particulière des sources hydrothermales en action.

-

La culture des huîtres perlières – la perliculture – est une activité essentielle à l’économie de la Polynésie française. L’huître perlière de Polynésie (Pinctada margaritifera) a la particularité de présenter une nacre de couleur noir irisé à la périphérie de sa coquille interne. Elle est ainsi capable de synthétiser ce pigment qui donne la couleur aux perles qu’elle produit.

Depuis 2003, le centre Ifremer du Pacifique accueille un laboratoire de recherche dédié aux expérimentations sur l’huître perlière. En 2012, les chercheurs identifient les protéines contrôlant la sécrétion de la nacre, ce qui constitue une avancée scientifique majeure. Plus récemment, en 2021, les chercheurs percent le secret de la couleur de la perle de l’huître de Polynésie, en déchiffrant les mécanismes génétiques de fabrication des pigments. Tous ces travaux ont ainsi contribué au décryptage des mécanismes de la formation et de la couleur de la perle.

En effet, la production de perles repose sur une greffe entre une huître donneuse et une receveuse. L’opération consiste à insérer dans l’huître receveuse, un nucleus (petite bille sphérique) et un greffon provenant de l’huître donneuse. Le greffon est un petit morceau de manteau, voile de chair qui assure la croissance et le développement de la coquille et la sécrétion de nacre. Le greffon va alors enrober le nucleus et produire de la nacre autour. La qualité et la couleur de la perle ainsi produite dépend du bagage génétique de l’huître donneuse. Après 18 à 26 mois, les perles de culture sont prêtes à être récoltées et doivent présenter au minimum 0,8 mm de couche de nacre.

Ces connaissances scientifiques acquises par les équipes de l’Ifremer ont ainsi permis d’améliorer la qualité des perles au bénéfice de la santé économique de l’industrie perlicole.

Rapports activité Ifremer 2004 et 2012

Ifremer, Centre du Pacifique (2012). Rapport d'activités 2011 de l'Unité de Recherche "Ressources Marines en Polynésie française". CP/RMPF/12.129.

Comm Presse 2021 : https://www.ifremer.fr/fr/presse/perles-de-polynesie-leur-couleur-decodee

Perles de culture et coquille d'huître perlière Pinctada margaritifera

Ifremer, Olivier Dugornay

-

En 2013, l’Ifremer et ses partenaires ont lancé Phenomer, un projet de sciences participatives destiné à mieux connaître les microalgues présentes dans l’écosystème marin. Tâche verte, marron ou orange sur l’eau, zone riche en mucus visqueux ou mousseux… Lorsque la mer prend ces aspects surprenants, les responsables sont en effet souvent des microalgues. La prolifération des microalgues est déclenchée par des conditions environnementales favorables : une eau suffisamment chaude, un ensoleillement fort et des éléments nutritifs à disposition (azote, phosphore…). Elle est souvent liée à l’eutrophisation des eaux côtières : ce déséquilibre des éléments nutritifs, causé par exemple par la pollution de l’eau (notamment l’arrivée d’azote issu du continent, via les fleuves), favorise l’apparition de blooms de microalgues. Les citoyens sont invités à signaler des phénomènes d’eaux colorées pouvant correspondre à une prolifération de phytoplancton. En 2024, le projet évolue et déploie son action à l’échelle nationale pour devenir Phenomer 2.0. Grâce à une nouvelle application et à l’appui de neuf laboratoires de l’Ifremer, les utilisateurs peuvent désormais participer à l’effort scientifique sur l’ensemble du littoral métropolitain. Dès 2025, les contributeurs de l’application seront également alertés de l’apparition d’une efflorescence grâce à l’imagerie satellite et pourront se rendre sur place pour effectuer des prélèvements.

-

Depuis 2008, l’huître creuse (Magallana gigas) subit des mortalités très importantes, associées à la détection du virus OsHV-1µVar. Les moyens de lutte contre cette maladie sont limités. À ce jour, il n’existe pas de traitement thérapeutique ou prophylactique. Or les scientifiques de l’Ifremer ont découvert en 2013, chez ce mollusque marin, une faculté étonnante pour un invertébré : une mémoire immunitaire innée. L'huître creuse serait capable d'apprendre à combattre ce virus, en utilisant un entraînement immunitaire (stimulation antivirale), si elle est confrontée à un immuno-stimulant mimant la présence du virus. À partir de ces résultats, l’Ifremer a développé une technique qui permet de protéger les huîtres contre ce virus en laboratoire. Elle consiste à mimer une infection avec le même virus OsHV-1 µVar préalablement inactivé, pour permettre à l’huître de développer les armes qui lui permettront ensuite de lutter contre le virus. Il ne s’agit pas de vaccination au sens conventionnel du terme, car l’huître, contrairement à l’humain, ne produit pas d’anticorps. Néanmoins, cette découverte permet bien de stimuler sa mémoire immunitaire. Les individus ainsi stimulés survivent jusqu’à 100 % à l’infection virale. Le projet Star (StimulaTion Antivirale des huîtRes creuses), protégé par un brevet depuis le printemps 2021, pourrait ainsi contribuer à maintenir la durabilité de la filière conchylicole.

-

Suite à la chute des rendements des captures professionnelles de bar européen Dicentrarchus labrax à partir des années 2010-2011, l’Ifremer met en place le programme de recherche BARGIP* (2013-2017) pour acquérir les connaissances biologiques et écologiques indispensables pour améliorer la gestion de cette espèce.

L’action « marquage d’adultes » porte sur l’étude des migrations de reproduction et d’alimentation du bar sur les façades Manche/Atlantique. Il s’agit de comprendre la structure spatiale de la population. Des campagnes de marquage, en partenariat avec des pêcheurs professionnels, sont ainsi réalisées en 2014, 2015 et 2016 sur 10 sites (de Dunkerque à Capbreton). Une fois pêché, le bar adulte est maintenu dans un vivier à bord du bateau jusqu’à la phase du marquage puis du relâché. Les 1220 marques électroniques utilisées permettent d'enregistrer à haute résolution la température et la profondeur auxquelles évolue chaque poisson. Grâce au développement d’un modèle de géolocalisation, ces informations, confrontées à des données de référence environnementales, permettent de retracer la trajectoire suivie par chaque bar jusqu’à sa recapture1, 2.

L'action « marquage » est un réel succès au regard du très bon taux de récupération des marques (39,5 %). L’exploitation du jeu de données particulièrement riche fournit des connaissances nouvelles et majeures sur les migrations et les comportements des bars au stade adulte, ainsi que sur la structuration spatiale des populations3, 4. La structure spatiale des sous-populations de bar atlantique s’avère différente de celle des stocks (fraction exploitée des populations) actuellement considérée pour l'évaluation et la gestion. Ces nouvelles connaissances sont en cours d’exploitation au niveau européen pour améliorer la gestion du bar.

Projet mené avec le soutien de la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, France Filière Pêche et le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins

Depuis 2015

-

En septembre 2015, la France étend son domaine sous-marin de 579 000 km² (soit environ la superficie de l’Hexagone), au large de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie et des îles Kerguelen. En janvier 2021, une extension supplémentaire de 151 000 km2 est acquise au large de l’île de La Réunion et des îles Saint-Paul et Amsterdam (Terres australes et antarctiques françaises). L’extension de son domaine sous-marin permet à la France d’exercer ses droits souverains et exclusifs dans de nouveaux espaces en termes d’exploration, d’exploitation et aussi de protection.

En 2002, la France met en place le programme national Extraplac (Extension raisonnée du plateau continental) dédié à l’élaboration des demandes d’extension du plateau continental et piloté par le Secrétariat Général de la Mer. Depuis plus de 20 ans, l’Ifremer assure la maîtrise scientifique et technique de ce programme, avec l’appui principal du Shom, de l’Institut Polaire Paul Emile-Victor et, par le passé, d’IFP Energies nouvelles.

Selon la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, un État côtier peut demander une extension de son plateau continental au-delà des limites de 200 milles nautiques (M) auprès de la Commission des Limites du Plateau Continental, qui en examine le bien-fondé. Cette extension, qui concerne le fond marin et son sous-sol, peut en effet être revendiquée sous réserve d’apporter les preuves scientifiques et techniques qu’elle est dans le prolongement naturel des terres émergées de l’État concerné.

Les demandes d’extension reposent sur l’analyse et l’interprétation de données géophysiques préexistantes ou spécifiquement acquises lors de campagnes en mer financées dans le cadre d’Extraplac. Depuis le premier dépôt en 2006, le programme Extraplac a permis à la France de soumettre des demandes pour 11 zones de son domaine maritime (voir l’état d’avancement des demandes). Le plateau continental au-delà des 200 M sous juridiction française couvre désormais 730 000 km2 qui s’ajoutent aux 10,2 millions de km2 d’eaux territoriales, mer intérieure et zone économique exclusive déjà régis par le droit de la mer français.

Pour en savoir plus

-

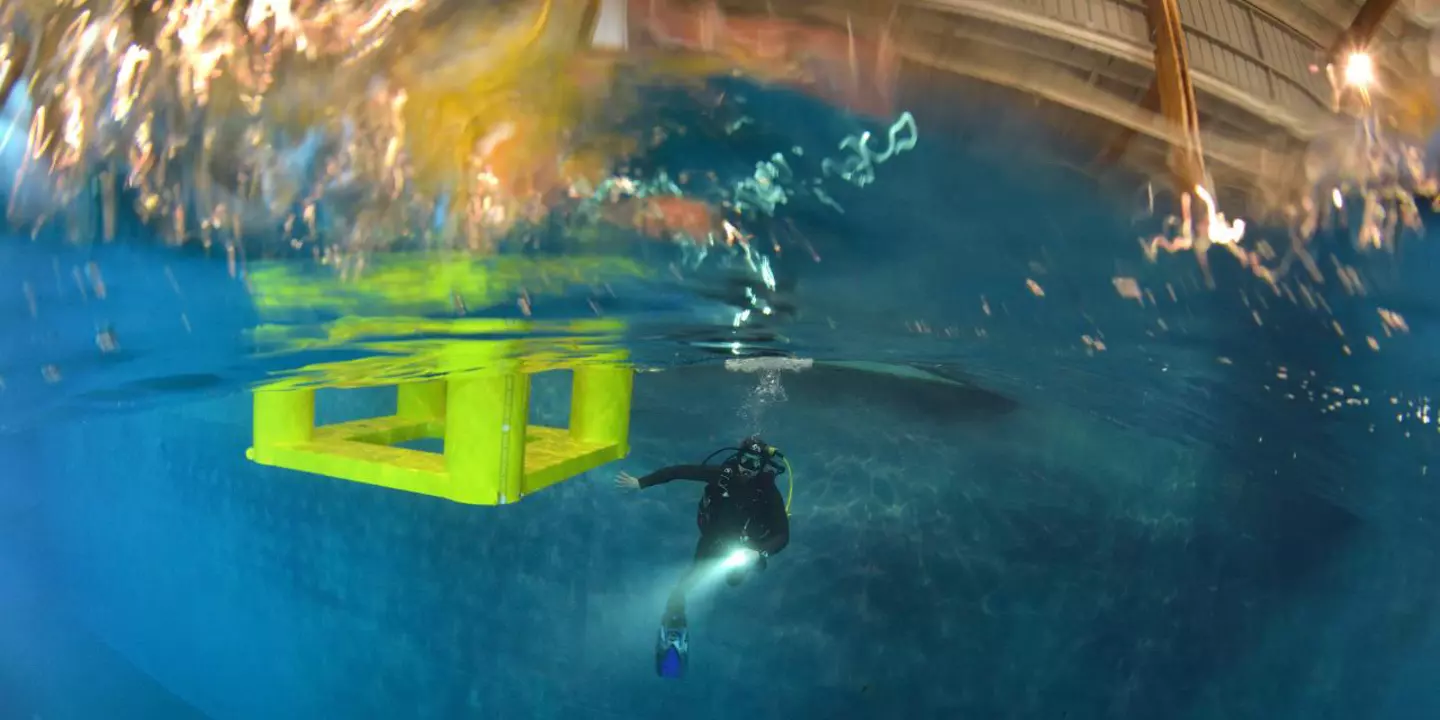

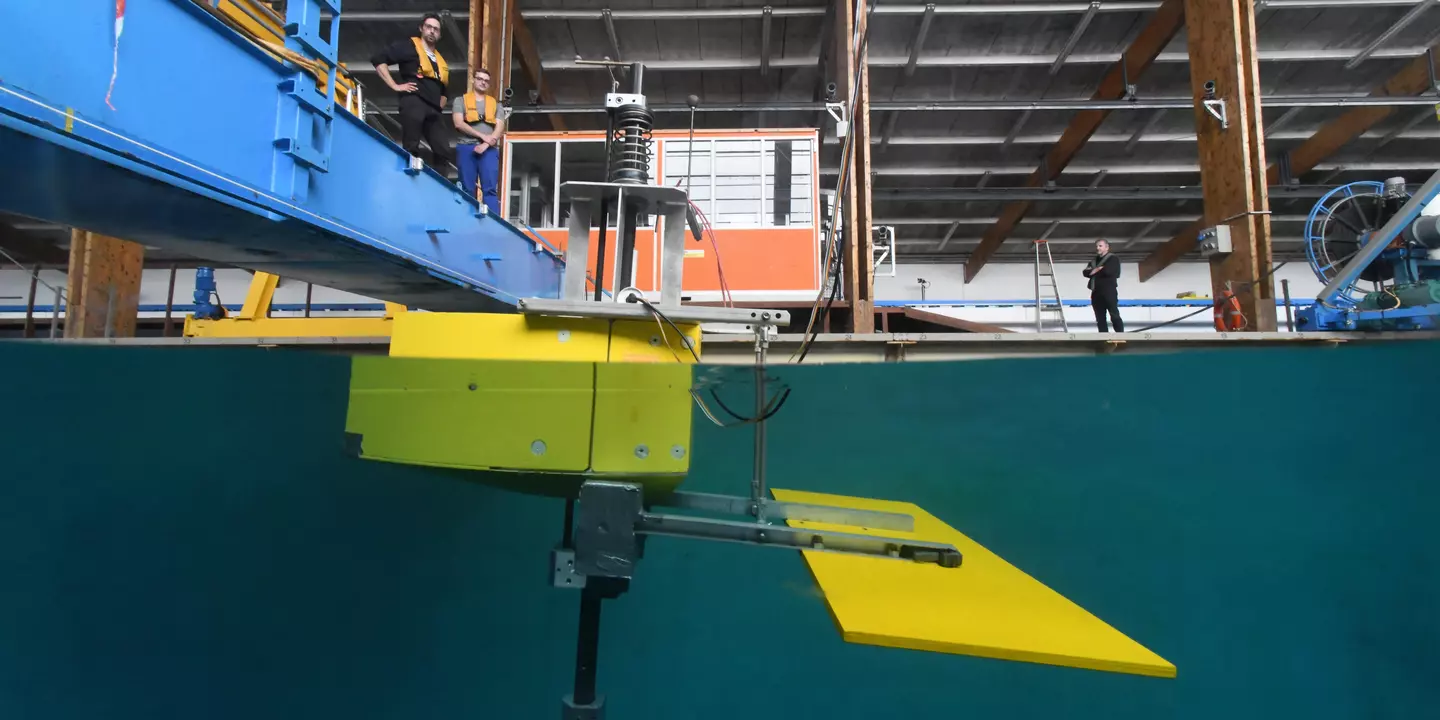

En 2017, l’Ifremer et Centrale Nantes crée l’Infrastructure de recherche THeoREM, qui devient Infrastructure de recherche nationale en 2018. Ils sont rejoints en 2020 par l'université Gustave Eiffel. Cet ensemble unique en Europe met à disposition des moyens d’essais en ingénierie marine, mutualisés, et dédiés aux énergies marines renouvelables. Il propose aux utilisateurs potentiels - industriels, développeurs, grandes entreprises ou PME – des installations compétitives pour leurs travaux de recherche et d’innovation sur les interactions entre les structures et le milieu marin.

Les installations de THeoREM permettent ainsi de tester des équipements océanographiques et des modèles réduits de systèmes posés, flottants ou sous-marins (de type éolien, hydrolien, houlomoteur,…). Les moyens d’essais, associés aux compétences scientifiques et techniques des équipes, mis à disposition par THeoREM comprennent en particulier : des bassins d’essais (équipés de générateurs de houle, de vent, de courant), des moyens d’essais en « fondations, matériaux et structures » et des sites d’essais en mer. Au-delà du secteur des énergies marines renouvelables, les moyens expérimentaux de TheoREM s'adressent au secteur naval et offshore.

En 2024, l’infrastructure de recherche THeoREM s’agrandit. Elle intègre les sites d’essais en mer de la fondation Open-C. L’intégration de ces nouveaux moyens, adaptés à l’éolien offshore, le houlomoteur et l’hydrolien, renforce la capacité de l’infrastructure à accompagner les développeurs tout au long des phases de développement, de la pré-conception à la validation industrielle à échelle réelle.

Etude du comportement d'un flotteur semi-submersible conçu pour recevoir une éolienne flottante.

Crédit : Ifremer, Olivier DUGORNAY

-

Quotidiennement, des informations précieuses sont collectées sur l’océan grâce à une grande variété d’instrumentations : satellites, sondeurs pour la cartographie des fonds marins, engins et observatoires sous-marins, bouées instrumentées, flotteurs, etc. Mettre à disposition un outil performant de stockage et de calcul des données marines est un enjeu vital pour la communauté océanographique française. En partenariat avec différents établissements de recherche brestois de recherche et diverses collectivités territoriales de la Région Bretagne, l’Ifremer inaugure le 28 juin 2017 le supercalculateur Datarmor*. Localisé au centre Ifremer à Brest, Datarmor renforce les capacités de stockage et offre une puissance de traitement des données marines quinze fois supérieure au précédent calculateur. Datarmor dispose ainsi d’une puissance de calcul de 426 téraflops (l’équivalent d’environ 3 000 ordinateurs individuels réunis), d’une capacité de stockage de 10 millions de giga-octets et de 4 accélérateurs de calcul dédiés à l’intelligence artificielle. Seul centre de données entièrement dédié à l’océan en France, Datarmor met à disposition de la communauté océanographique française un équipement de pointe, qui permet aux chercheurs de réaliser des calculs très poussés et des simulations numériques pour mieux étudier l’océan et l’évolution du climat.

En 2023, pour maintenir le pôle au plus haut niveau des capacités techniques disponibles, l’Ifremer lance un chantier de modernisation du centre Datarmor. La plate-forme est dotée de nouvelles solutions de stockage de très grande capacité et moins énergivores, qui permettront à terme de multiplier la capacité de stockage actuelle par 6 pour une même consommation énergétique.

* Ce projet a bénéficié du soutien du Fonds européen de développement régional (Feder), de la Région Bretagne, du ministère de la Recherche, de la Région Bretagne, du département du Finistère, de Brest métropole, du Shom et de l’Ifremer

Les infrastructures du centre Datarmor réunissent au sein du Centre Ifremer Bretagne (Plouzané, Finistère) des données issues d’observations sur tous les océans, de l’espace aux grands fonds marins.

Crédit : Ifremer, Olivier DUGORNAY

-

Au terme d’un long processus entamé au début des années 2010, l’unification de la Flotte océanographique française au sein de l’Ifremer est réalisée le 1er janvier 2018. Elle repose sur trois principes : l’unification budgétaire, la définition d’un cahier des charges pour l’emploi de la flotte et l’unification de la programmation, la mise en place d’une structure dédiée au sein de l’Ifremer et d’une gouvernance dédiée.

Opérée par l'Ifremer et sa filiale d’armement Genavir, cette infrastructure de recherche étoile (IR*), plus grande infrastructure de recherche environnementale française, rassemble près de cinq cents personnes. Forte de dix-sept navires et de six engins sous-marins, la Flotte océanographique française sillonne les mers du globe depuis la côte jusqu’au grand large, depuis la surface jusqu’aux abysses, pour mieux connaître et protéger l’océan.

Grâce à une gouvernance adaptée, elle sert les intérêts de la communauté scientifique française et européenne représentée par les universités marines, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’Ifremer, l’Institut de recherche pour le développement (IRD), le Muséum national d’histoire naturelle….

Outre ses campagnes de recherche scientifique et d’observation dans tous les domaines de l’océanographie, elle répond à des missions de surveillance ou de service public pour le compte de l’État, et ses équipes sont sollicitées dans le cadre de partenariats avec les entreprises. Elle contribue également à des activités en recherche et développement pour la conception d’équipements et d’engins destinés à l’océanographie. De même, elle participe à la formation par la recherche en lien avec les universités.

La Flotte océanographique française est l’une des cinq plus grandes flottes scientifiques dans le monde.

La Flotte océanographique française est l’une des cinq plus grandes flottes scientifiques dans le monde.

Ifremer

-

La télé-présence permet aux équipes situées à terre de participer à distance aux missions d'exploration réalisées par des engins sous-marins téléopérés grâce à un système de communication en temps réel établi par liaison satellitaire. La première campagne de télé-présence de l’Ifremer s’est déroulée sur L’Europe avec le robot sous-marin Ariane en 2018. La télé-présence a été utilisée entre le navire et la salle de conférence de l’institut Géoazur à Nice, où les données d’Ariane étaient projetées en direct, tandis que l’équipe scientifique à terre était en visio-conférence avec le bord. La mission s’est révélée un véritable outil pédagogique pour des étudiants de l’Université Géoazur, avec deux objectifs scientifiques visant l’étude de l’évolution tectonique et sédimentaire de la marge Ligure (mer Méditerranée). Les technologies de l‘information permettent ainsi d’optimiser les campagnes à la mer, compte tenu de la contrainte du nombre de places d’embarquement disponibles sur les navires. Ce service est désormais proposé en routine sur les navires éligibles de la Flotte océanographique française.

-

Après plusieurs années de préparation, le transfert du siège de l’institut à Plouzané a été initié en 2019. Avec la métropole de Brest comme port d’attache, l’Ifremer a fait un choix stratégique en rejoignant son plus grand centre de recherche et de nombreux organismes de recherche partenaires. Le bâtiment baptisé « Bougainville » a été rénové et agrandi pour accueillir les services centraux et la gouvernance de l’institut anciennement situés à Issy-les-Moulineaux. Aujourd’hui, 900 personnes sur les 1500 que compte l’Ifremer travaillent sur le centre Bretagne, en très grande majorité à Plouzané, mais aussi à Concarneau, Dinard et Lorient. Biodiversité marine et écosystèmes, océan et climat, pollution et contamination, pêche et aquaculture, sécurité sanitaire, ressources minérales, énergie et matériaux, biotechnologies marines, capteurs et systèmes de mesure, observation, océan numérique et modélisation : tous les domaines scientifiques de l’Ifremer y sont représentés.

-

Au printemps 2018, de nombreux séismes se produisent au large de Mayotte, certains largement ressentis par les habitants. Pour localiser et comprendre l’activité sismique et volcanique, au sein de cette zone inactive depuis plus de sept mille ans, l’Ifremer a organisé et codirigé, en 2019, quatre des cinq campagnes de cartographie sous-marine, de prélèvements de roches et d’étude des panaches acoustiques et chimiques. En mai 2019, lors de la première campagne du navire le Marion Dufresne, des scientifiques de l’Ifremer, de l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP), du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) découvrent au large de Mayotte, à plus de 3000 m de fond, un volcan sous-marin en formation. Âgé d’alors à peine un an, il mesure plus de 800 mètres de haut (près de trois fois la hauteur de la tour Eiffel) et 2 km de diamètre. C’est le 4e volcan actif de France. De nombreuses missions se sont succédées pour comprendre l’origine du magma émis, les processus de mise en place du volcan, l’impact des éruptions sur la vie sous-marine ou la composition chimique de l’eau. Assister à une telle naissance géologique presque en direct et observer l’évolution d’un jeune volcan sous-marin si profond, mais si proche de zone habitées est unique au monde. La mobilisation scientifique autour de cet événement a entraîné une série de découvertes qui ont bouleversé les connaissances sur la tectonique de la région et permis de mieux comprendre la formation, l’évolution et les impacts environnementaux potentiels de cet édifice volcanique sous-marin. Les campagnes de surveillance se poursuivent aujourd’hui à travers le réseau Revosima, coordonné par l’IPGP pour assurer le suivi de ce phénomène sismo-volcanique.

-

Mardi 5 mars 2019, au nord de l’archipel Crozet dans le secteur Indien de l’Océan Austral, par une météo plutôt mauvaise, une équipe internationale réussit l’exploit de récupérer une carotte sédimentaire de 69,73 m à bord du Marion Dufresne, navire de la Flotte océanographique française opérée par l’Ifremer et sa filiale d’armement, Genavir. Après 9 heures d’opération, le tube de 70,2 m de long, déployé par plus de 2300 m de fond, est revenu parfaitement droit et complètement rempli. Cette carotte, MD19-3581, bat le record du monde de longueur de carottage. Le dernier record était détenu, depuis 2002, également par le Marion Dufresne avec une carotte de 64 m dans un tube de 65 m dans le golfe de Californie.

Cette performance, réalisé avec le carottier géant Calypso, est le fruit d’une collaboration entre l’Ifremer, le CNRS et l’Institut polaire français Paul‑Emile Victor (IPEV), opérateur historique du navire. Une série d’améliorations techniques a été effectuée par les trois partenaires afin d’améliorer le système de carottage. La jouvence du navire réalisée par l’IPEV en 2015, et financée par l’EquipEx CLIMCOR, a également facilité ce type de carottage, avec notamment un portique plus ergonomique, mieux équipé et un espace de coursive plus dégagé. Le Marion Dufresne compte parmi les plus grands navires de la flotte mondiale (120 m de long). Sa spécificité est reconnue sur le plan international en matière de carottage sédimentaire et d’études paléoclimatologiques.

Ce carottage exceptionnel a été obtenu lors de la campagne MD 218 CROTALE, coordonnée par le CNRS, portant sur l’étude de la variabilité passée du courant circumpolaire antarctique, le plus vaste courant océanique sur Terre. Ce courant connecte les océans Atlantique, Pacifique et Indien. Il est ainsi un des moteurs essentiels de la circulation océanique globale. Mesurant près de 70 m, la carotte MD19-3581 permettra aux paléocéanographes d’évaluer la contribution de ce courant, et plus globalement de l’Océan Austral, au contrôle du climat de la Terre au cours des dernières 3,5 millions d’années.

Pour en savoir plus : https://www.flotteoceanographique.fr/Toutes-les-actualites/Record-de-longueur-de-carotte-sedimentaire-battu

Ifremer, Olivier DUGORNAY

-

Réduire la consommation de fioul lourd, le carburant le plus polluant du monde, est un défi actuel pour le secteur du transport maritime. En collaboration avec l’Ifremer, la start-up brestoise Bluefins s’inspire des nageoires de baleine pour concevoir une aile portante dans l’eau (hydrofoil) qui utilise l’énergie de la houle pour aider à la propulsion des navires. Cette solution innovante permet une économie de 20 à 30 % de consommation en carburant, sur la durée de vie du navire. Elle est destinée aux navires de commerce, qui génèrent à eux seuls 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En 2019, l’Ifremer dépose un brevet sur ce système de propulsion, aujourd’hui transféré et exploité exclusivement par la société BlueFins SAS. Les performances d’une maquette au 1/35ème ont été validées en 2022 dans le bassin d’essais du centre Ifremer de Bretagne (Brest) et un premier prototype à l’échelle 1/2 devrait être testé en mer en 2025.

Fort de cette expérience réussie, l’Ifremer lance fin 2020 le concours d’innovation Octo’pousse pour soutenir la création et l'essaimage de start-ups en lien avec l’économie bleue. Agiles, créatives et capables de prendre des risques, les start-ups sont incontournables pour développer des innovations de rupture. Les lauréats bénéficient d'un contrat de travail de 18 mois, d'un accompagnement d'une équipe de recherche, d'un apport financier et de l'accès aux infrastructures et moyens de l’Ifremer. Un projet qui s’inscrit pleinement dans la stratégie d’innovation de l’Ifremer formalisée en 2018. Contrats de recherche, prestations, transfert de technologies… L’Ifremer accompagne les entreprises et les porteurs de projets, internes et externes, qui développent des solutions innovantes et durables, bénéfiques à l’océan ou fondées sur l’océan. Avec cette stratégie, l’Institut entend participer au développement de solutions pour et par l'océan, qui répondent à des enjeux sociétaux et environnementaux.

Pour en savoir plus : Innover avec l’Ifremer

Essais en bassin (Ifremer, Centre de Bretagne) à l'échelle 1/16ème du système houlomoteur Bluefins.

Crédit : Ifremer, Olivier DUGORNAY (2009)

-

Créé par le ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation, le label Carnot est une marque de reconnaissance des capacités d’une structure de recherche publique à travailler avec des entreprises de différentes natures et envergures. Porté par la collaboration de l’Ifremer et de Centrale Nantes, associé aux Universités de Nantes, de Bretagne Occidentale et de Bretagne Sud et au CNRS, l’institut Carnot MERS (Marine Engineering Research for sustainable, safe and smart Seas) est officiellement labélisé le 7 février 2020 pour une première durée de 4 ans. Premier institut Carnot dédié à l’océan, MERS entend être un moteur du développement dérisqué, durable et digital des activités maritimes.

L’institut Carnot MERS cible un large panel de marchés : industrie navale et nautique, énergies marines renouvelables, transport maritime, infrastructures portuaires, pêche et aquaculture, biotechnologies et valorisation des bio ressources marines, dépollution et restauration des écosystèmes. Il regroupe 13 unités et laboratoires, reconnus sur le plan international et présents sur toutes les façades maritimes de l’Hexagone. Son large éventail de compétences lui permet d’accompagner les industriels sur presque toutes les phases de développement d’un projet : du concept et design de prototype, aux essais en bassin et en mer.

Les collaborations offertes aux entreprises de toute taille, des start-ups aux multinationales, portent sur :

la performance des structures en mer ;

- la minimisation des impacts de ces constructions sur les écosystèmes marins ;

- les impacts de l’environnement marin sur ces constructions ;

- l’émergence de nouvelles filières maritimes responsables.

Avec un tiers de ses forces vives dédiées à la connaissance des écosystèmes marins et aux innovations pour les préserver, l’institut Carnot MERS tient à proposer des solutions technologiques innovantes et respectueuses de l’environnement marin.

-

En 2020, l’Ifremer et Genavir ont reçu le label Green Marine Europe récompensant les navires de la Flotte océanographique française des efforts fournis pour réduire leur empreinte environnementale. Le programme de certification environnementale de l’Alliance Verte-Green Marine est une initiative de l'industrie maritime du Canada et des États-Unis. Reconnu pour sa rigueur, sa transparence et ses indicateurs pertinents, il permet aux participants d'améliorer leur performance environnementale au-delà des exigences règlementaires. Il a été exporté en France, sous l'égide de Surfrider Foundation Europe, donnant naissance à Green Marine Europe en 2020. L'Ifremer, incluant Genavir, sa filiale qui opère tous les moyens navals propriétés de l'institut, a remporté d'excellentes notations, tout particulièrement dans le domaine de l'acoustique sous-marine environnementale. La programmation des campagnes océanographiques est en effet privilégiée lors des périodes au cours desquelles les mammifères marins sont absents ou peu présents. Des mesures sont également prises pour minimiser les impacts sur les espèces marines. Une initiative encouragée et récompensée.

-

L'Ifremer devient partenaire scientifique du fonds d’investissement « Blue Ocean », lancé par SWEN Capital Partners en 2021. Ce fonds de plus de 120 M€ finance des startups innovantes dédiées à la régénération de l’océan. La stratégie se concentre sur les solutions qui permettent de lutter contre les grandes menaces qui pèsent sur l’océan (la surpêche, les pollutions de l’océan et le changement climatique), pour transformer des marchés en forte croissance et vecteurs d’emplois, tels que l’aquaculture ou les énergies marines. En tant que partenaire scientifique, l’Ifremer met à disposition son expertise, ses moyens humains et matériels. Il accompagne l’étude des opportunités d’investissement sur la base de critères scientifiques et techniques robustes et soutient également les startups via des projets de collaboration.

-

Afin d’ouvrir plus grand ses portes à la société civile, l’Ifremer met en place en novembre 2021 le Comité des parties prenantes. Ses 23 membres sont des personnalités du milieu associatif investies dans la protection de l’environnement marin, des acteurs issus des filières maritimes et des élus de collectivités littorales. Ce comité est ainsi structuré en 5 collèges : associations et ONG ; entreprises et artisans du monde maritime ; travailleurs du maritime ; élus et représentants des territoires ; citoyens engagés. Instance consultative placée auprès du conseil d’administration de l’Ifremer, ce comité permet d’anticiper et de mieux répondre aux attentes de la société vis-à-vis des sciences marines. Il accompagne également l’Ifremer dans sa mission de diffusion de la connaissance vers la société.

Depuis sa création, le comité des parties prenantes a ainsi discuté et émis des recommandations sur l’implication citoyenne dans les projets scientifiques, sur la place de l’Ifremer dans la mise en œuvre des directives marines européennes et dernièrement sur la recherche pour une aquaculture marine durable et innovante.

Le comité des parties prenantes de l’Ifremer. Au premier rang de gauche à droite : Anne Guillaumin-Gauthier, David Guillerme, Michel Gourtay, Gil Bernardi, Sébastien Treyer (Co-président), Geneviève Pons (Co-présidente), Marie-Noëlle Tine Dyevre, Céline Liret, Marion Bourhis, Thierry Le Guevel ;

Au second rang de gauche à droite : François Gatel, Sarah Lelong, Simon Rondeau, Jean-Yves Piriou, Alexandre Luczkiewicz, Laurent Debas, Stéphane-Alain Riou, Laurent Castaing, Christophe Sirugue. Sont absents : Stéphane Haussoulier, Raphaela Le Gouvello, Gael Le Meur, Patricia Telle.Crédit : Ifremer, Stéphane LESBATS (2021)

-

Une augmentation des prises accidentelles de dauphins est observée depuis 2016 dans le golfe de Gascogne. Le projet Delmoges (DELphinus MOuvements GEStion) est un projet collaboratif porté par La Rochelle Université, le CNRS et l’Ifremer, en partenariat avec l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) et le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM). Lancé en 2022, pour une durée de trois ans, il vise à comprendre les causes de cette progression. Des campagnes ont été réalisées par survol aérien pour compter les mammifères marins évoluant près des côtes et par drone pour repérer les petits poissons dont ils se nourrissent. Les scientifiques ont ainsi observé pour la première fois des bancs de sprats et de sardines très denses et agrégés sur les fonds marins. Leurs travaux suggèrent que les dauphins seraient amenés à chasser ces proies préférentielles très près du fond, potentiellement plus au contact des filets de pêche, augmentant alors le risque de capture accidentelle. Des dispositifs de caméras embarquées et d’observation en mer ont également été déployés à bord de navires volontaires pour comprendre l’impact des pratiques de pêche dans les mortalités. Ces nouvelles connaissances devraient contribuer à terme à aider les pouvoirs publics et le secteur de la pêche à identifier des scénarios de réduction de ces captures accidentelles. La combinaison de diverses options telles que des interdictions de pêche temporaires ciblées, l’utilisation de balises acoustiques, ou des mesures incitatives est ainsi à l’étude.

Notes

- 1

Woillez, M. et al. 2016. A HMM-based model to geolocate pelagic fish from high-resolution individual temperature and depth histories: European sea bass as a case study. Ecological Modelling, 321, 10–22

- 2

de Pontual, H. et al. 2019. New insights into behavioural ecology of European seabass off the West Coast of France: implications at local and population scales. ICES Journal of Marine Science, 76, 501–515

- 3

Heerah, K. et al. 2017. Coupling spectral analysis and hidden Markov models for the segmentation of behavioural patterns. Movement Ecology, 5(20), 1-15

- 4

de Pontual, H. et al. 2023. Seasonal migration, site fidelity, and population structure of European seabass (Dicentrarchus labrax). ICES Journal of Marine Science, 80, 1606–1618