De Cyana à Ulyx | La famille des engins sous-marins

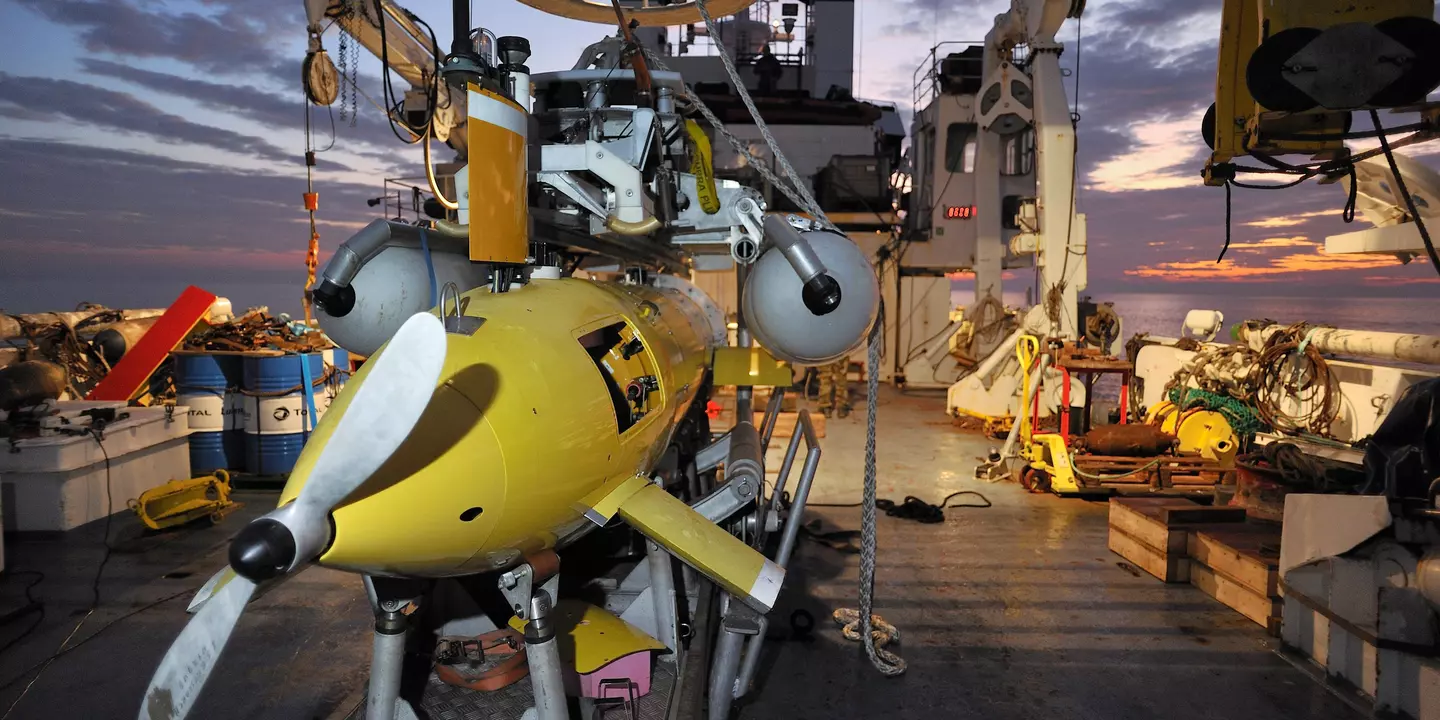

L'engin sous-marin Asterx est l'un des véhicules sous-marins autonomes AUV de l'Ifremer, dédié à la reconnaissance scientifique pour les plateaux et marges continentaux jusqu'à 2 850 mètres de profondeur. Il réalise des plongées sans lien physique avec le navire en surface et sans contrôle par un opérateur. Il est ici photographié sur le pont du navire océanographie Le Suroît, en mer de Marmara.

Crédit : Ifremer, Olivier DUGORNAY

Cyana

Mis en service en 1969 par le Centre national pour l’exploitation des océans (Cnexo) et exploité jusqu’en 2003 par l’Ifremer, Cyana est le premier sous-marin scientifique français léger conçu pour les grandes profondeurs. Capable de plonger jusqu’à 3 000 mètres et d’accueillir trois personnes à bord, il constitue alors un outil inestimable pour les géologues, géophysiciens et biologistes. Cyana a effectué plus de 1 300 plongées.

Dans les années 1970, il joue un rôle majeur dans le projet Famous, une collaboration franco-américaine qui étudie la dorsale médio-atlantique et la formation d’une nouvelle croûte océanique. Cette mission conduit à d’importantes avancées scientifiques dans la compréhension de cette zone. Cyana est aujourd’hui exposé à la Cité de la Mer à Cherbourg-en-Cotentin, en Normandie.

Crédit : Ifremer

Épaulard

Exploité de 1980 à 1991, l’Épaulard est le premier engin opérationnel d’observation autonome de grande profondeur au monde. Piloté sans lien physique avec la surface grâce à une commande acoustique, il peut descendre jusqu’à 6 000 mètres de profondeur.

Durant sa période opérationnelle, la mission principale de l’Épaulard est d’explorer et de cartographier les fonds marins par la photographie. Il est largement utilisé pour étudier les nodules sous-marins, de gros galets riches en métaux présents dans les abysses, ainsi que pour la recherche d’épaves ou la reconnaissance de sites d’intérêt, tels que les canyons ou les volcans.

Crédit : Ifremer

SAR

Mis en service en 1984, le SAR est un sonar latéral haute résolution remorqué, destiné à l’étude détaillée des fonds marins, entre 200 et 6 000 mètres de profondeur. Grâce à sa haute résolution en imagerie et à sa capacité à couvrir jusqu’à 100 km² par jour, il effectue des reconnaissances précises près du fond, impossibles à réaliser avec des moyens de surface.

Principalement utilisé pour explorer des sites et des environnements géologiques variés, le SAR a également contribué à des découvertes d’épaves, notamment celle du Titanic en 1985 et de l’Airbus A330 du vol Air France 447, entre Rio de Janeiro et Paris, en 2009.

Crédit : Ifremer

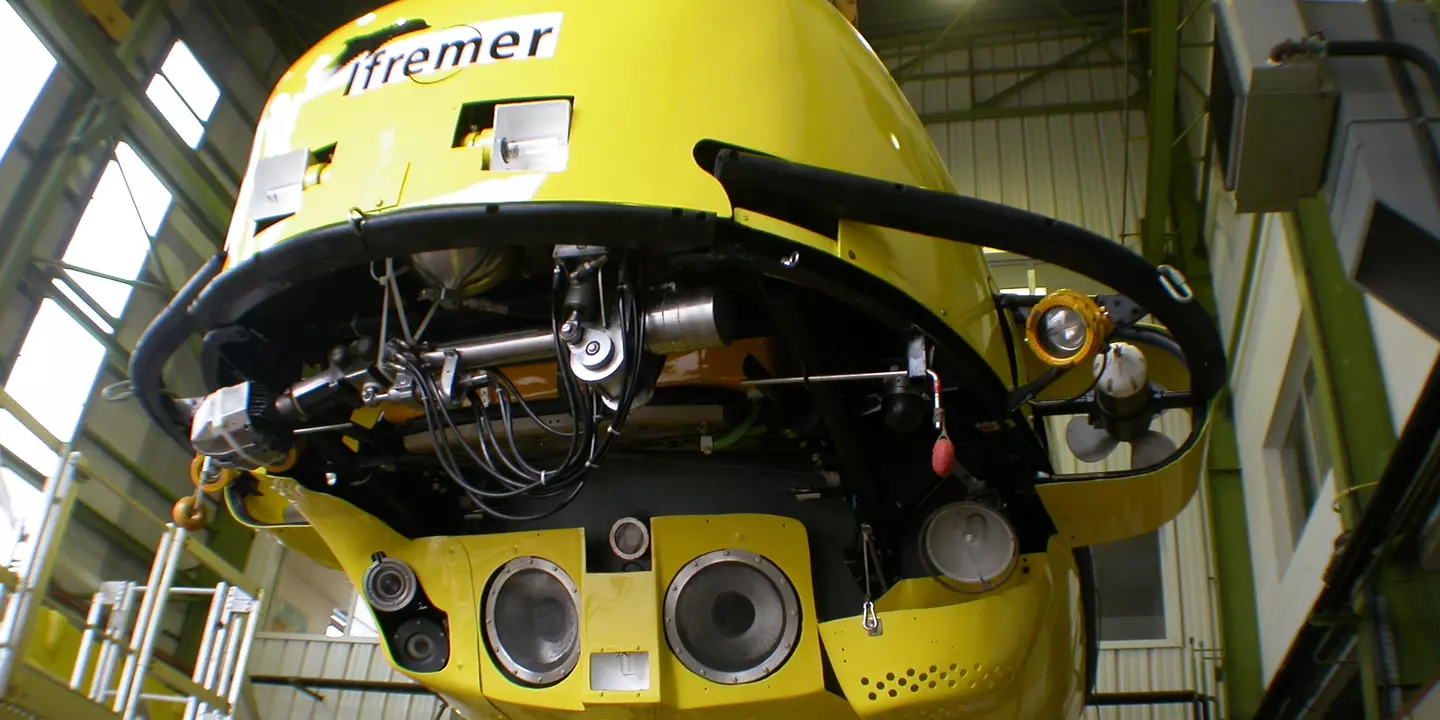

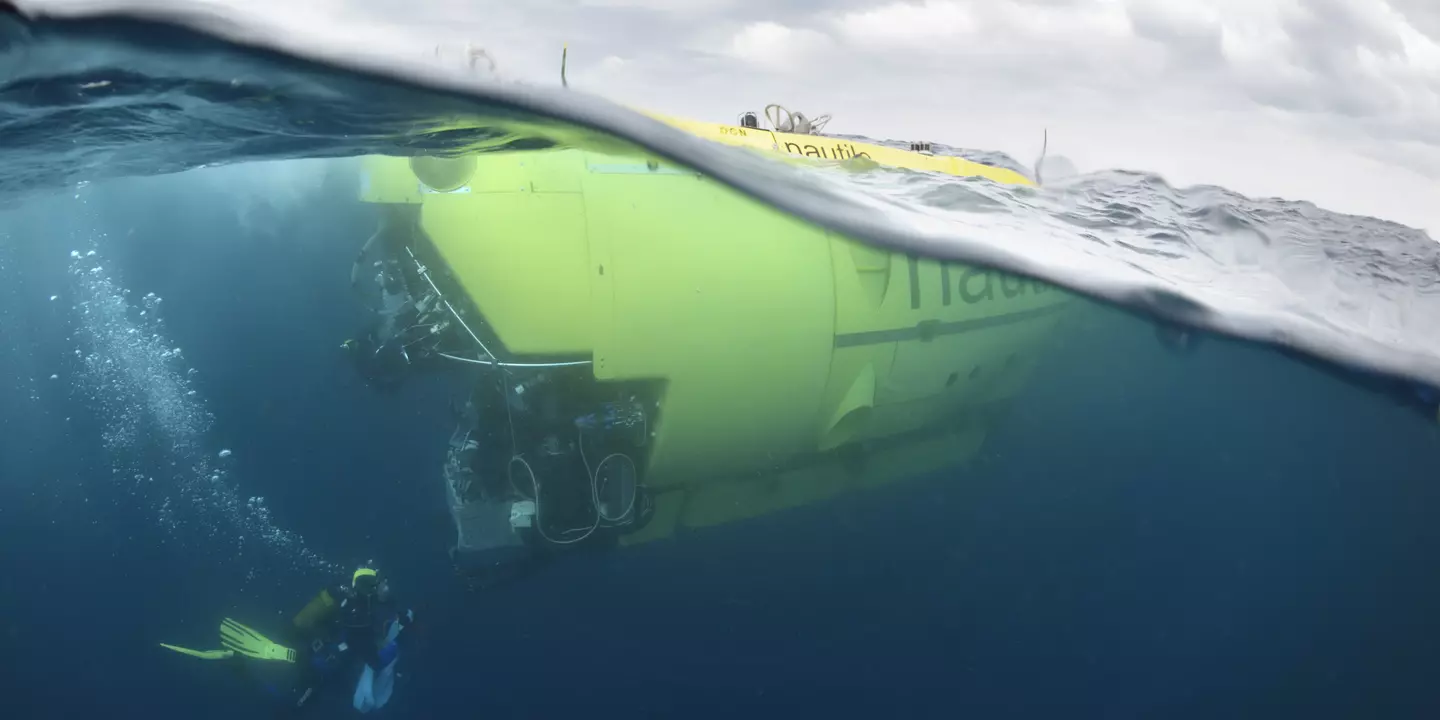

Nautile

Le Nautile est un sous-marin habité pouvant embarquer trois personnes à son bord : un pilote, un co-pilote et un observateur. Il plonge jusqu’à 6 000 mètres de profondeur, ce qui permet d’explorer 97 % de la superficie des océans.

Depuis sa première mise à l’eau en 1984, il a participé à des missions emblématiques, notamment Kaïko, la première campagne scientifique d’exploration d’une grande fosse océanique de subduction au large du Japon. Cette mission visait à mieux comprendre les phénomènes de sismicité qui affectent ce pays. Des échantillons de sédiments, de roches et d’eaux ont été récoltés, des vidéos et photos sous-marines réalisées, et de nouvelles communautés benthiques abyssales découvertes. Le Nautile a également pris part à diverses explorations à la suite de la découverte de l’épave du Titanic en 1985 par une équipe franco-américaine impliquant l’Ifremer.

Crédit : Ifremer, Olivier DUGORNAY

SAGA

Le SAGA était, à son époque, le plus grand sous-marin civil au monde. Opéré entre 1987 et 1990, il accueillait plusieurs personnes à son bord. Le projet, initié en 1966 par le commandant Jacques-Yves Cousteau, fut repris et développé par la Compagnie maritime d’expertises (Comex) à partir de 1981, en partenariat avec l’Ifremer.

Capable de descendre à 600 mètres, il permettait à des plongeurs d’intervenir jusqu’à 450 mètres pour des missions en offshore profond.

Équipé de moteurs diesel Stirling et d’un système de stockage d’oxygène sous forme liquide, le SAGA pouvait opérer de manière autonome pendant 10 à 20 jours sans faire surface. Après plusieurs plongées entre 1987 et 1990, le projet fut abandonné faute de demande. Aujourd’hui, le SAGA est exposé dans un hangar de l’Estaque, à l’ouest de Marseille, où des visites sont proposées.

Crédit : Ifremer

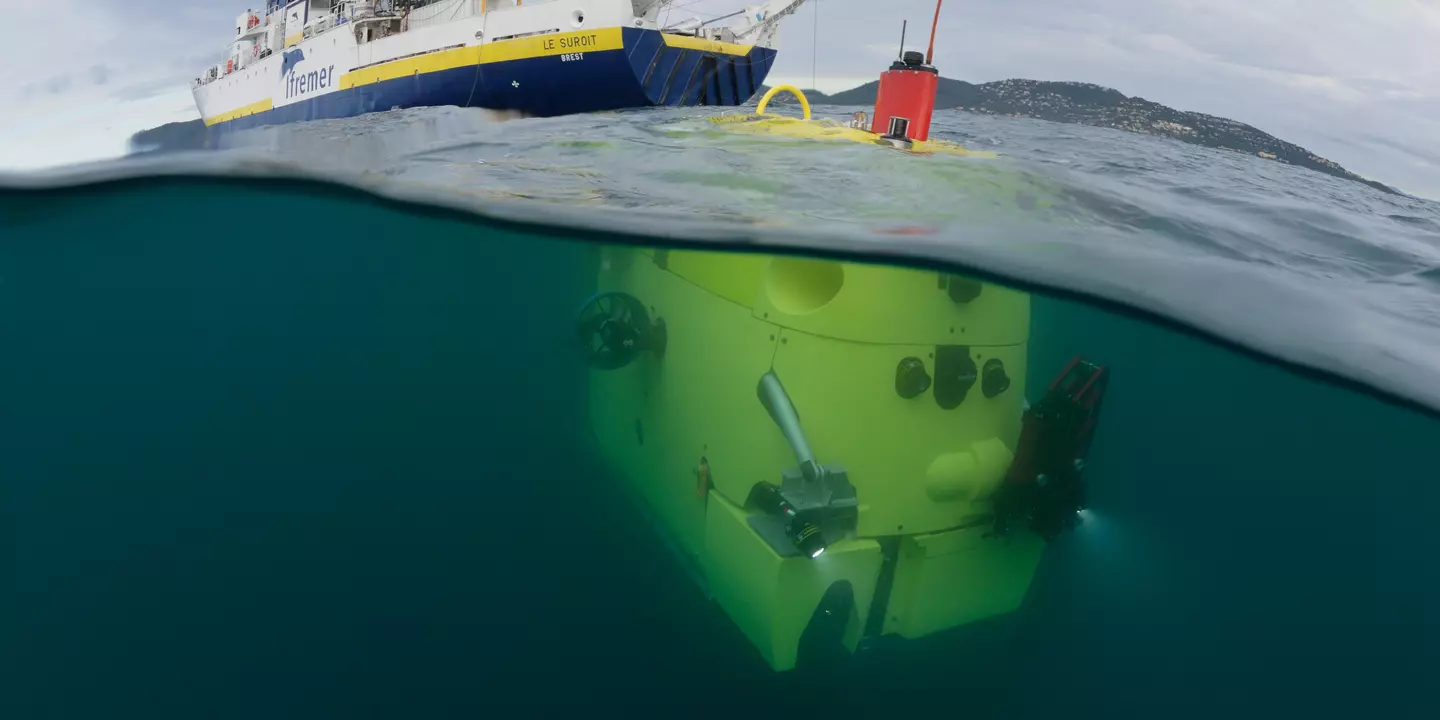

Victor 6000

Mis en service en 1998, Victor 6000 est un ROV, un robot sous-marin téléopéré depuis un navire par câble. Il effectue des missions d’observation et d’intervention jusqu’à 6 000 mètres de profondeur. Équipé de systèmes de navigation et d’imagerie optique avancés, il offre aux pilotes et aux scientifiques une perception optimale des environnements sous-marins.

En 2001, il participe à la première exploration des monts carbonatés constitués de colonies de coraux d’eau froide au large de l’Irlande (mission Caracole). Il contribue également à l’observation haute résolution et à l’échantillonnage de cheminées hydrothermales actives profondes sur la dorsale médio-atlantique, dans la zone de Lucky Strike, située dans les Açores, lors de la campagne Serpentine en 2007.

Vue sous-marine du ROV Victor 6000.

Crédit : Ifremer, Olivier DUGONAY

Asterx et Idefx

Mis en service en 2004, les AUV Asterx et Idefx sont des véhicules sous-marins autonomes (AUV) dédiés à la reconnaissance scientifique jusqu’à 2 850 mètres de profondeur. Ils réalisent des missions sans lien physique avec le navire en surface, ni contrôle direct par un opérateur. Capables de mettre en œuvre divers capteurs scientifiques lors de trajets allant jusqu’à 60 kilomètres, ils offrent une véritable flexibilité pour intégrer de nouveaux instruments selon les besoins des utilisateurs.

Ils participent notamment à la cartographie de zones à émission de fluides et d’hydrocarbures à bord du navire océanographique allemand Meteor, lors de la campagne Bionil, dans le delta du Nil en 2006. Optimisés progressivement pour le suivi du relief dans des zones accidentées, ils sont utilisés pour cartographier finement les canyons sous-marins en Méditerranée et approfondir l’étude des écosystèmes coralliens sur les marges continentales.

Crédit : Ifremer, Olivier Dugornay

Ariane

Mis en service en 2017, Ariane est un HROV, un robot sous-marin hybride téléopéré, alimenté par des batteries lithium-ion et connecté à la surface via une fibre optique. Pouvant être déployé depuis des navires côtiers, ce robot sous-marin répond à des demandes pour lesquelles d’autres engins d’intervention profonds ne sont pas toujours adaptés, tels que le Nautile ou Victor 6000, en raison de contraintes logistiques et de coûts de déploiement plus élevés.

Ariane rend possible des plongées dites « à la journée », jusqu’à 2 500 mètres de profondeur, pour des missions d’intervention, de prélèvement, d’inspection ou de cartographie optique et acoustique, même dans des zones très accidentées comme les canyons sous-marins. La gestion horizontale de la fibre optique permet de naviguer, sans être gêné par un câble porteur, sur le flanc de falaises et même sous les surplombs. Ariane contribue à des avancées importantes en vision 3D et en cartographie optique des reliefs complexes.

Crédit : Ifremer, Olivier Dugornay

Ulyx

Baptisé en 2020, Ulyx est le dernier-né de la famille des engins sous-marins de la Flotte océanographique française. Il s’agit d’un AUV, un véhicule sous-marin autonome, capable d’atteindre la profondeur symbolique de 6 000 mètres.

Destiné à l’exploration des grands fonds, il peut aussi bien cartographier les reliefs en parcourant jusqu’à 80 kilomètres de distance, prendre des images et mesurer des paramètres physiques et chimiques à quelques mètres seulement du fond. Ces multiples capacités donneront lieu à une intelligence embarquée toujours plus puissante pour implémenter des stratégies d’exploration en toute autonomie. C’est une véritable prouesse technologique qui ouvre de nouveaux horizons dans l’Odyssée des grands fonds !

L'AUV (Autonomous Underwater Vehicle) Ulyx affleurant la surface de l'eau.

Crédit : Ifremer, Olivier DUGORNAY - CC-BY

Images : Ifremer, Genavir, Olivier Dugornay, Stéphane Lesbats, Pierre Léon, Erick Buffier et Thomas Pellissier