40 ans dans les abysses avec notre mythique sous-marin jaune

Crédit : Ifremer, Stéphane Lesbats, Lucas Vicente, Johanna Blanchard

Un nautile peut en cacher un autre… Derrière la coquille du célèbre céphalopode marin, emblème de la Nouvelle-Calédonie, se niche la principale source d’inspiration du seul sous-marin habité grand fond de la Flotte océanographique française et unique à ce jour en Europe. De l’animal, les concepteurs du submersible ont emprunté le nom, la forme mais aussi sa capacité à ajuster sa flottabilité, suivant un fonctionnement qui s’apparente au système des ballasts sur un bateau.

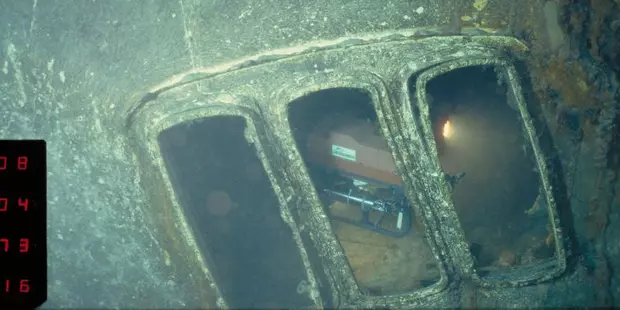

Sur cette photo, comme un clin d’œil, devant le hublot de la Cyana - précédent submersible habité de recherche français - tout un défilé de nautiles semble annoncer la transition qui s’opère vers une nouvelle génération de sous-marins, capable d’emmener les humains encore plus profondément dans les abysses, jusqu’à 6000 mètres de fond.

Crédit : Ifremer

Avant de se confronter à l’élément « eau », le Nautile s’est forgé dans le feu des ateliers du groupe Creusot-Loire, acteur historique de la sidérurgie française. On voit ici l’une des deux demi sphères du sous-marin composée d’un alliage de titane, modelée dans une presse hydraulique et portée à 1170°C. Il s’agissait d’une première puisqu’aucune tôle en alliage de titane de plus de 25 mm d’épaisseur n’avait auparavant été laminée en France ! La décision de construire le Nautile a été entérinée en Conseil des Ministres le 15 novembre 1978 et sa réalisation technique confiée en partenariat à la direction générale de l’armement (DGA), la direction technique des constructions navales (DTCN) et le Centre national d’exploitation des océans (CNEXO, ancêtre de l’Ifremer). Le chantier s’est déroulé à l’arsenal de Toulon sous la houlette de l’ingénieur Jean-François Drogou côté Ifremer.

Crédit : Ifremer, 1982

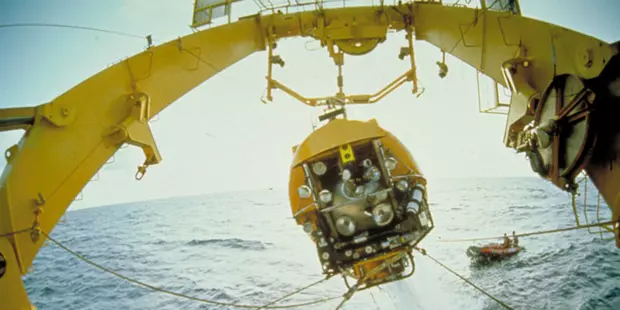

Le Nautile paré à l’immersion ! Au terme de cinq ans de chantier entre conception et construction, le Nautile effectue sa première mise à l’eau à l’arsenal de Toulon le 5 novembre 1984. Il est officiellement baptisé le 14 décembre ou plutôt il s’auto-baptise puisque, pour démontrer l’agilité de ses bras articulés, il débouche lui-même la traditionnelle bouteille de champagne, bouleversant ainsi le cérémonial habituel.

Après plusieurs essais à vide en Méditerranée, il réalise sa première plongée à 6000 mètres en équipage le 3 avril 1985 : objectif atteint ! Premiers pilotes de l’aventure Nautile, Guy Sciarrone et Georges Arnoux saluent « un très bel engin, très stable et facile à piloter ».

Crédit : Crédit : SIIS - Ifremer, 1984

Le nouveau sous-marin jaune de l’Ifremer marque une rupture dans l’histoire de l’exploration profonde. C’est le premier submersible habité à pouvoir plonger jusqu’à 6000 mètres et à rendre ainsi accessible 97 % des fonds marins. Le Nautile bénéficie de l’avancée technologique qu’a constitué l’invention des mousses syntactiques dans les années 1970. Composées de microbilles de verre tenues dans une résine, elles offrent une meilleure résistance à la pression et une masse allégée par rapport aux bathyscaphes. Pesant un peu moins de 20 tonnes, le Nautile peut être embarqué sur un navire océanographique porteur –comme ici en 1984 sur le Nadir –, là où les bathyscaphes, dix fois plus lourds, devaient être tractés. Ces « sous-marins » de poche s’avèrent beaucoup plus maniables.

Crédit : Ifremer, Patrice Lardeau

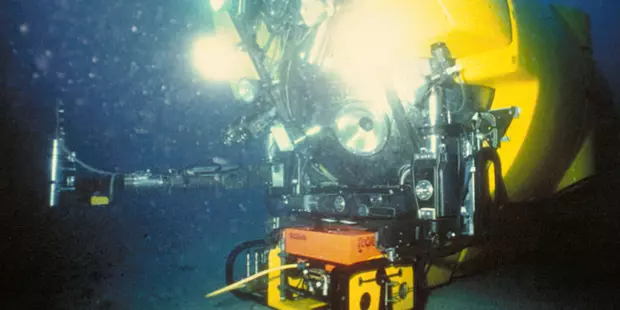

Gros plan sur le Nautile de trois quart face sur fond de nuit abyssale. Ses yeux qui percent l’obscurité et ses bras articulés sont le regard et la main des scientifiques, bien à l’abri sous son armure de titane, seul refuge viable pour l’humanité à ces extrêmes profondeurs. Habituellement, la plongée se fait dans le noir pour économiser les batteries, avant qu’arrivé au fond, le Nautile n’allume ses projecteurs ! En 40 ans de navigation, le submersible a éclairé quelques grandes pages de la recherche dans les grands fonds. Spécialisé dans l’exploration et l’intervention, son activité se répartit entre missions scientifiques (60 %), plongées techniques et missions d’affrètement pour la localisation et le relevage d’épaves, l’archéologie sous-marine…

Crédit : Ifremer, 1985

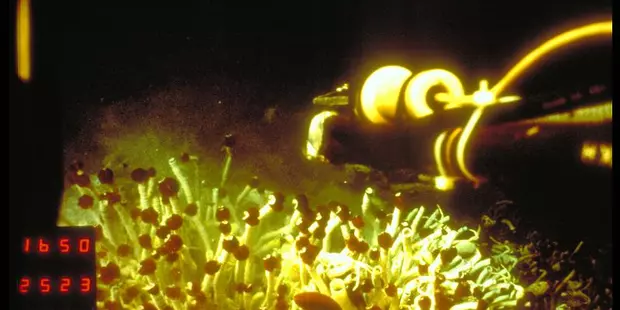

C’est lors de la campagne franco-japonaise Kaiko que le Nautile a réalisé le 4 juin 1985 sa première plongée scientifique. L’expédition visait à explorer les grandes fosses océaniques autour du Japon pour étudier le phénomène de subduction et mieux comprendre les épisodes de sismicité qui affectent régulièrement ce pays. Ce fut aussi l’occasion d’observer l’incroyable diversité de la faune abyssale dont on relève ici un aperçu en photo. Ce baptême de plongée fut particulièrement agité car le Nautile essuya une terrible tempête à son retour en surface et dut patienter dix-sept heures en remorque avant que l’amélioration de la météo ne permette sa remontée à bord du Nadir. Une première réussie scientifiquement mais éprouvante pour les nerfs de l’équipage !

Crédit : Ifremer - Nautile, 1985

Sous nos yeux une étrave mythique, celle du paquebot Titanic qui sombra au large de Terre-Neuve en 1912. L’Ifremer, associé à Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), participa à la mission de découverte de l’épave le 1er septembre 1985. L’histoire de l’Institut avec ce navire légendaire se poursuivra ensuite de 1987 à 1998, au rythme des plongées du Nautile qui effectua au total cinq campagnes sur l’épave représentant 116 plongées à 3800 mètres de fond. L’occasion de faire remonter à la surface toute une série d’objets emblématiques pour conserver la mémoire de cette tragédie : assiettes en céramique, vitrail, robinetterie et même une pièce de tôle, baptisée la « big piece », et lourde de 17 tonnes.

Crédit : Ifremer, Eric Lacoupelle

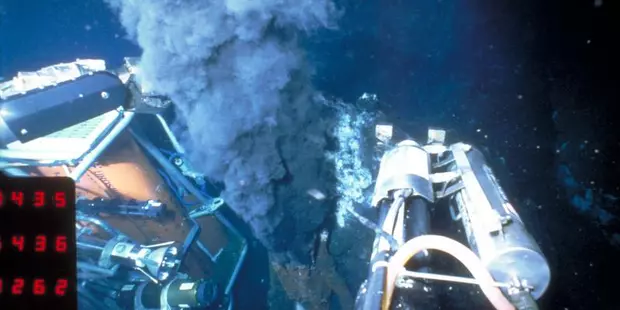

Le bras du Nautile effleure un tapis de vers géants Riftia pachyptila pendant la campagne océanographique Hydronaut au niveau de la dorsale Pacifique Est. En version XXL, ces animaux peuvent atteindre une taille vertigineuse culminant jusqu’à deux mètres. Cette campagne marqua le premier survol des sources hydrothermales par le Nautile et démontra, photo à l’appui, que ces espaces méconnus du grand public n’étaient ni déserts ni dépourvus de couleur…

Crédit : Ifremer - Nautile, 1987

Le Robin fait sa tournée d’inspection à bord de l’épave du Silja, un pétrolier naufragé au large de Toulon en 1969. Surnommé le « bébé kangourou » du Nautile par Jean-Paul Justiniano, l’un des pilotes historiques du submersible, ce petit robot piloté depuis le Nautile, auquel il est relié par un câble de vingt mètres, permet d’explorer en photos et en vidéos des zones d’accès difficile et donc dangereuses pour la sécurité d’un sous-marin habité. Les séquences filmées alors ont eu un retentissement international.

Crédit : Ifremer - Nautile, 1990

Petits instants de beauté volés lors de la campagne Garrett à l’image de cette rencontre fortuite avec un poulpe abyssal traversant fugitivement devant l’objectif du Nautile…

Sur le terrain de la géologie, cette campagne constituait là encore une première pour le sous-marin engagé dans une exploration inédite de la faille transformante Garrett dans la zone de la dorsale du Pacifique Sud-Est séparant les plaques Pacifique et Nazca.

Crédit : Ifremer - Nautile, 1991

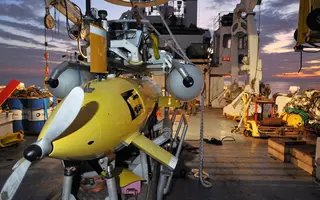

Avant d’être largué dans son élément naturel, le Nautile a plusieurs fils à la patte tant qu’il est à bord : des entraves nécessaires pour assurer sa sécurité. La mise à l’eau est un ballet bien orchestré d’une vingtaine de minutes qui mobilise une équipe opérationnelle de huit personnes - pilotes, mécaniciens, électroniciens, plongeurs de la filiale Genavir… Après une dernière chek-list, l’équipage rentre dans la sphère, fermée de l’intérieur. L’engin est déplacé sur un chariot vers la plage arrière du bateau, accroché par un câble textile au portique et par quatre câbles auxiliaires appelés les « faux bras ». Le portique bascule ensuite le submersible dans l’eau. Les faux bras se détachent automatiquement tandis que les plongeurs décrochent le dernier câble. Après un ultime contrôle des plongeurs autour du sous-marin, la descente peut commencer…

Crédit : Ifremer, Eric Lacoupelle, 1994

Chaud devant ! le Nautile n’a pas peur de se confronter à des conditions extrêmes comme ici lors de la bien nommée campagne Hot où ses instruments prélèvent organismes et fluides à proximité immédiate d’une cheminée hydrothermale en activité (température d’émission jusqu’à 400 °C). Une passion brûlante pour la science rendue possible par un matériel adapté à ces environnements exigeants.

Crédit : Ifremer - Nautile, 1996

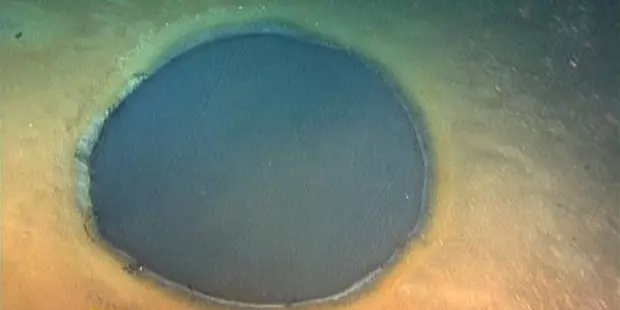

Des paysages marins singuliers se dévoilent au gré des missions du Nautile à l’instar de ce lac de saumure immortalisé sous l’objectif du sous-marin lors de la campagne Medinaut. Ces lacs sous-marins à très forte teneur en sel se créent dans les dépressions des fonds océaniques. L’objectif de la mission était d’effectuer une première reconnaissance des volcans de boue de la Méditerranée orientale de la Sicile à la Turquie en passant par la Crète. La photo devant nos yeux a été captée à proximité du volcan de boue Napoli.

Crédit : Ifremer - Nautile, 1998

À l’aplomb d’un nouveau volcan de boue, le Milano, l’aventure scientifique se poursuit à bord du Nautile où les scientifiques se servent d’un aspirateur à sédiments pour collecter des échantillons qu’ils remonteront en surface. Un tourbillon sédimentaire qui ne manque pas de panache !

Crédit : Ifremer - Nautile, 1998

Jan Opderbecke passe une tête par le panneau d’accès de la sphère habitée à l’issue de sa première plongée sur le Nautile…. Ingénieur chercheur en robotique, il est aujourd’hui à la tête de l’unité systèmes sous-marins au sein de la direction de la Flotte océanographique à l’Ifremer. L’unité compte près de 50 personnes dédiées à la conception, la maintenance et la réparation des six engins sous-marins que compte la Flotte océanographique française. Cela représente une trentaine de métiers dans les domaines de la mécanique, de l’électricité, de l’électrotechnique, de la robotique, de l’informatique ou de l’acoustique sous-marine… « L’ingénierie du Nautile ne s’est pas arrêtée en 1985, explique le responsable de l’unité, nous effectuons le SAV en assurant l’autorité de conception pour le Nautile qui est unique ».

Crédit : Ifremer - Nautile, 2000

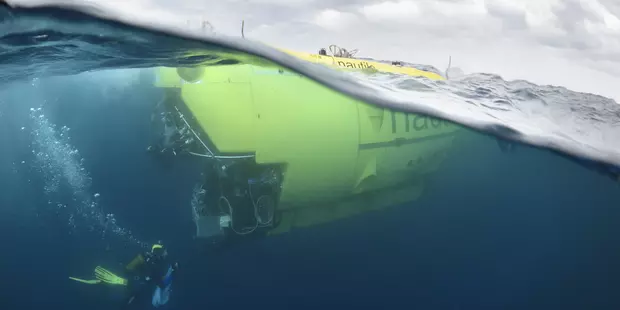

Fin de plongée pour le Nautile bientôt récupéré par son navire porteur sous la surveillance attentive de son plongeur lors de la campagne Nautinil, dédiée à l’étude des émissions de fluides sur la ride méditerranéenne et le cône sédimentaire profond du Nil.

Crédit : Ifremer, Stéphane Lesbats, 2003

Le Nautile revient sur le pont maculé de taches de fioul après son intervention sur le Prestige, un pétrolier qui s’est abîmé au large de la Galice en novembre 2002 provoquant une marée noire. À la demande des autorités espagnoles, le sous-marin jaune de la Flotte océanographique française a été mobilisé pour rechercher l’épave puis pour colmater les fuites de pétrole qui s’échappaient de la coque, soit 36 plongées en tout. Une mission délicate tant par les conditions de mer difficiles que par la présence d’un pétrole visqueux qui s’insinuait dans tous les recoins du sous-marin et nécessitait des heures de nettoyage entre chaque plongée pour les équipes.

Crédit : Ifremer, Stéphane Lesbats, 2003

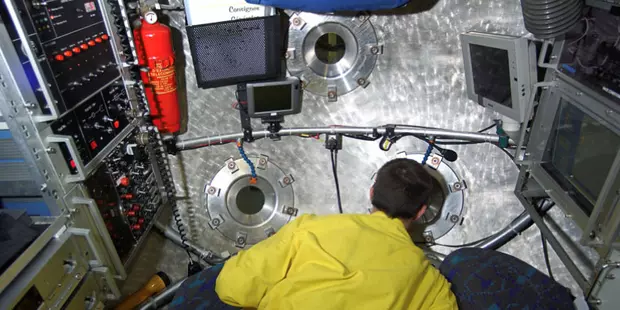

La face cachée du Nautile : le pilote dans sa « bulle » protectrice en alliage de titane. D’un diamètre intérieur de 2,1 mètres, elle est capable de résister à la pression de 625 bars exercée par l’eau à 6000 m de profondeur et offre cinq jours d’autonomie à ses habitants.

Depuis son lancement, 15 pilotes se sont succédé aux commandes du submersible. Le pilote définit les stratégies de plongées et effectue les opérations en lien avec le chef de mission scientifique. Huit à dix ans de formation en mer sont nécessaires avant d’acquérir les compétences indispensables : dextérité et surtout nerfs d’acier sont requis au diapason de l’enveloppe de titane.

Crédit : Ifremer, Michel Gouillou, 2003

Les places sont chères à bord du Nautile. Seule trois personnes par plongée gagnent leur billet pour les abysses, conscients du privilège de voir de leurs yeux des environnements cachés au commun des mortels. Le pilote et le scientifique sont allongés de part et d’autre de la sphère face aux hublots. Le co-pilote s’installe sur un siège à hauteur du troisième hublot. Il est en charge des équipements vidéo, de la surveillance des alarmes et des paramètres de navigation. Une plongée standard à 6000 mètres dure onze heures au maximum. Il faut compter environ deux heures pour la descente et la remontée à 6000 m de profondeur et jusqu’à six heures de travail au fond. Pour autant, le lien avec la surface n’est jamais rompu avec des appels réguliers, au téléphone acoustique, entre le commandement du bateau et les passagers du Nautile.

Crédit : Ifremer, Michel Gouillou, 2003

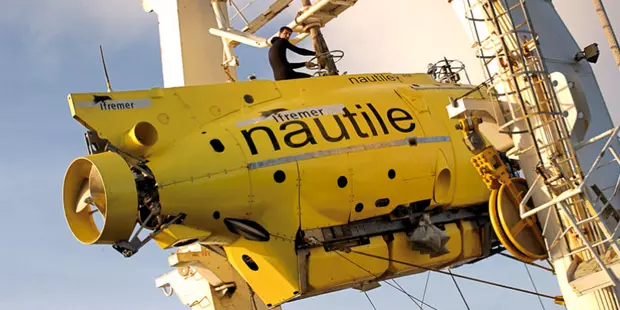

Le Nautile suspendu dans les airs, le temps des manœuvres, avec un plongeur juché à son sommet. Avec ses 19,5 tonnes et ses 8 mètres de long, cet « envol » relève d’un exercice d’équilibrisme réglé au cordeau ! Le submersible arbore une éternelle livrée jaune, non par parti pris esthétique ou pour rendre hommage à une célèbre chanson mais pour des raisons de sécurité. Le jaune se détache plus nettement sur l’immensité bleue de l’océan.

Crédit : Ifremer, Michel Gouillou, 2003

Atelier technologie dans le hangar du Pourquoi pas ? pour tester le fonctionnement des « bras » du Nautile, un outil de précision doté de sept axes différents pour le bras principal et de cinq pour le bras auxiliaire. Chaque année, les ingénieurs et techniciens affectés au sous-marin quittent leurs bureaux sur la terre ferme pour des missions techniques de validation de nouveaux équipements ou d’essais suite à des opérations de maintenance. Quand les lois de la physique et la mécanique des fluides se vivent en mode embarqué, « le métier se mue vite en passion dévorante » comme en témoigne l’ingénieur en chef du Nautile, Viorel Ciausu.

Crédit : Ifremer, Olivier Dugornay, 2009

Techniciens penchés sur les entrailles du Nautile à bord du Pourquoi pas ?, en pleine préparation d’une plongée de recherche afin de retrouver l’épave et les boîtes noires du vol AF 447 Rio-Paris qui s’est abîmé le 1er juin 2009 dans l’océan Atlantique. Diligentées par le bureau enquête accident (BEA), les investigations n’ont pas immédiatement abouti malgré plusieurs tentatives. Les enregistreurs de vol seront finalement découverts deux ans plus tard. Parfois les recherches sont plus fructueuses comme en 1987 lors de la mission Opera qui permit de localiser et remonter en surface les débris d’un appareil DC9 d’Alitalia en mer Tyrrhénienne échoué par 3600 mètres de fond.

Crédit : Ifremer, Olivier Dugornay, 2009

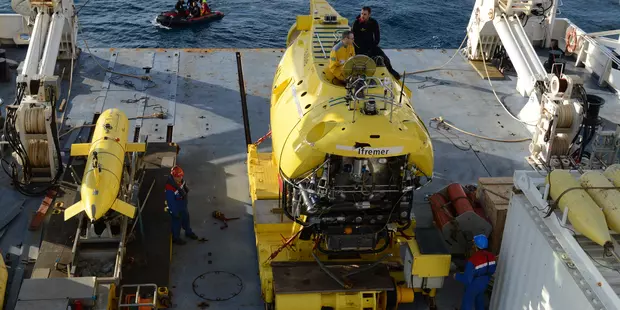

Côte à côte, dans le hangar du Pourquoi pas ?, le Nautile et le robot filoguidé Victor 6000, prennent un repos nocturne bien mérité avant de replonger pour de nouvelles missions dès le jour levé. Il est courant que deux engins soient embarqués en même temps sur une campagne car ils constituent une famille où chacun joue une partition de compétences complémentaires. Le but : optimiser les résultats scientifiques acquis ou maximiser les chances de réussite sur les opérations d’intervention. Depuis 2020, le petit dernier de la famille, le robot autonome Ulyx, vient prêter main forte à ses aînés dans l’exploration des profondeurs abyssales jusqu’à 6000 mètres.

Crédit : Ifremer, Olivier Dugornay, 2009

Branle-bas sur la plage arrière de L’Atalante, lors de la campagne Futuna qui visait l’exploration des ressources minérales dans la zone économique exclusive (ZEE) de Wallis et Futuna. Si le Nautile s’avance seul vers les grandes profondeurs, sa mise à l’eau est une aventure collective avec une communication par radio de tous les instants entre tous les protagonistes à la manœuvre.

Crédit : Ifremer, Stéphane Lesbats, 2010

L’exploration des fonds avec le Nautile bénéficie de l’arrivée des AUV Asterx et Idefx La cartographie haute résolution relevée en avance de phase par ces robots sous-marin autonomes permet aux scientifiques d’orienter le Nautile sur les lieux les plus prometteurs pour les nouvelles découvertes. Ici Idefx et son submersible acolyte en mission sur le Pourquoi Pas ? sous la houlette de Patrick Cheilan pour le pilotage et de Yoann Fremont pour les opérations de plongée.

Crédit : Ifremer, 2014

Le Nautile, un passeur de connaissances à la frontière entre deux mondes, guidé à grand coups de palmes par son poisson-pilote…

Crédit : Ifremer, Olivier Dugornay, 2016

Couleurs, meilleure perception des reliefs, plus grande netteté : en 40 ans les améliorations continues sur les équipements d’imagerie ont permis de partager la beauté confidentielle des grands fonds avec le plus grand nombre de façon bien plus spectaculaire. Alors qu’au lancement du Nautile, les images étaient prises à travers les hublots, aujourd’hui le sous-marin est éclairé par neuf projecteurs LED ; il dispose d’un appareil photo sur orienteur avec laser doté d’un objectif 24 mm et de quatre différents types de caméras (4k et HD). La preuve par l’image avec ce paysage contrasté aux abords d’une cheminée hydrothermale inactive lors de la campagne Hermine consacrée à l’étude des ressources marines hydrothermales.

Crédit : Ifremer - Nautile, 2017

La scientifique Marie-Anne Cambon, chercheuse en écologie microbienne et symbiose, spécialisée dans les grands fonds, est une équipière régulière du Nautile avec en mars 2025 17 plongées à son actif. « L’expérience avec un sous-marin habité est unique. On ne regarde pas un paysage à travers un écran comme à la télé, on fait partie de ce paysage. Notre proprioception nous permet de mieux nous repérer dans l’environnement, on mesure mieux les reliefs, la profondeur. On ressent même les mouvements d’eau, le sable soulevé par les animaux à proximité... Nous pouvons percevoir l’écosystème dans son entièreté et comment chaque organisme s’inscrit dans ce tout. Le Nautile aide les scientifiques à mieux comprendre l’univers abyssal. Très souple d’utilisation, c’est un compagnon d’exploration extraordinaire ! »

Crédit : Ifremer

Le compteur fait foi et atteste d’une plongée à 6028 mètres lors de la campagne scientifique Smarties dédiée à l’étude d’une des plus grandes failles transformantes des fonds océaniques : la Romanche, dans l’Atlantique équatorial.

Dans la petite famille des submersibles habités, le Nautile se distingue actuellement comme le détenteur mondial du record du nombre de plongées à plus de 5000 mètres de fond.

Crédit : Ifremer

Du mouvement dans le sillage du Pourquoi pas ?, traditionnel bateau porteur du Nautile avec L’Atalante, alors que la campagne Ghass2 bat son plein. Tandis que la flèche jaune du submersible émerge à la surface de la mer Noire, lui répond le blanc de l’écume du zodiac venu se porter à sa rencontre, suivant une chorégraphie logistique complexe mais bien rôdée ! Le submersible rapporte à son bord une cargaison de prélèvements et de données pour mieux décrypter l’étonnant phénomène des hydrates de gaz.

Crédit : Ifremer, Stéphane Lesbats, 2021

Portrait de famille tiré pendant la campagne Momarsat à l’occasion de la 2000e plongée du Nautile. L’équipe opérationnelle des marins de Genavir, la filiale de l’Ifremer, chargée du déploiement des navires et engins de la Flotte océanographique française, pose devant le sous-marin. À force de temps passé ensemble, des liens presque affectifs se sont tissés entre les hommes et cette extraordinaire machine à découvertes !

Crédit : Ifremer

Retour à la surface et débriefing immédiat entre le pilote Franck Rosazza et son collègue plongeur Romain Mathieu… Au service de l’ensemble de la communauté scientifique française, le Nautile missionné ici par le Mediterranean Institute of Oceanography (MIO) et le CNRS, a accompagné les opérations d’installation d’instruments scientifiques sur le site de l’observatoire sous-marin EMSO-LO, à 2 500 m de profondeur au large de Toulon lors de la campagne Bathycruise. Il a notamment permis le déploiement du robot Bathybot qui suivra pendant plusieurs années l’environnement, la biodiversité et les potentiels impacts du changement climatique dans les grands fonds. L’installation permanente sur site de ce robot, piloté à distance via Internet, a constitué une première européenne.

Crédit : Cyril FRESILLON / MIO / Ifremer / CNRS Images

En 40 ans, les yeux du Nautile ont décillé nos propres yeux et nos a priori sur la biodiversité des grands fonds. Point de déserts abyssaux mais des oasis foisonnantes de vie dont Rimicaris exoculata et Rimicaris Chacei sont de grandes ambassadrices. Ces crevettes des abysses, observées ici sur le site hydrothermal TAG sur la ride médio-Atlantique, mènent une vie symbiotique surprenante avec des bactéries qui leur permettent de se nourrir grâce à la chimiosynthèse. Certaines s’aventurent parfois sur le bras du Nautile pour le plus grand plaisir des scientifiques.

Crédit : Ifremer - Nautile, 2023

C’est l’heure du grand carénage pour le Nautile qui, une fois tous les 10 ans, est complètement désossé pour contrôler sa « bonne santé ». « En 40 ans d’existence, il ne reste guère que la double demi-sphère de titane à ne pas avoir été changée », explique Viorel Ciausu, l’ingénieur en chef du Nautile. Presque toutes les autres pièces ont été remplacées pour traiter les obsolescences ou améliorer les performances du sous-marin avec toujours l’enjeu de la sécurité comme préoccupation majeure, le submersible évoluant dans un environnement extrême et donc dangereux par essence.

Crédit : Ifremer, Olivier Dugornay, 2024

En 2025, le Nautile maintient son cap au service de l’exploration marine profonde, après la décision du président de la République de prolonger l’activité du submersible au moins jusqu’en 2035. Il bénéficiera d’une modernisation pour conserver son attractivité scientifique avec plusieurs améliorations programmées : meilleure capacité d’emport, meilleure transmission fond-surface, meilleure ergonomie…. Parallèlement des recrutements permettront d’assurer la perpétuation d’un savoir-faire rare en ingénierie profonde. Cette seconde vie du Nautile sera financée par le SGPI via l’ANR dans le cadre du plan France 2030. La France garde ainsi la capacité unique en Europe d’une présence humaine à 6000 mètres de fond et la promesse de percer encore un peu plus les fabuleux mystères des abysses...

Crédit : Ifremer, Stéphane Lesbats, 2025